*山梨県

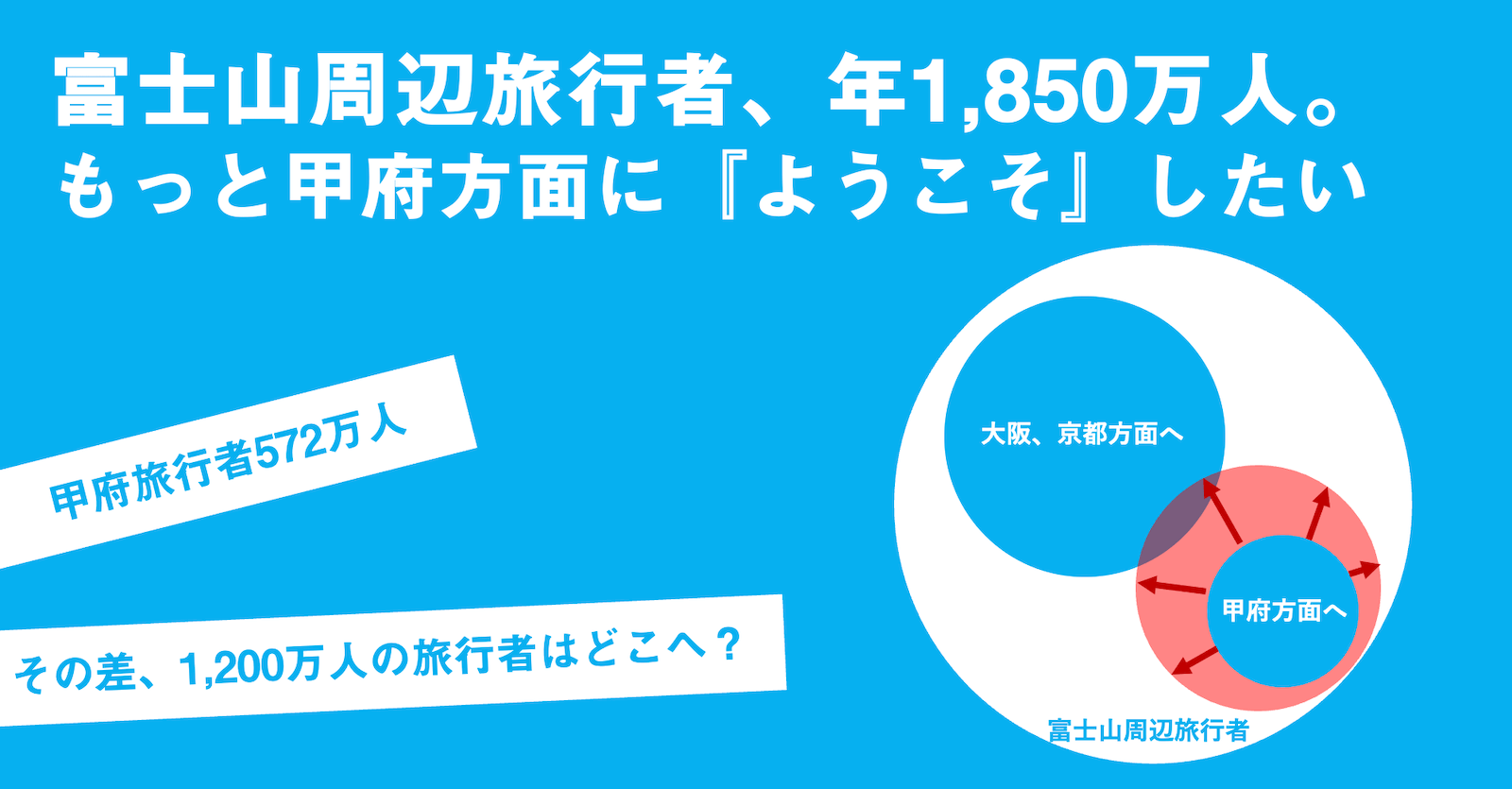

以前の記事(富士山観光者をもっと甲府へ呼び込みたい)で富士山周辺(富士東部圏域)の年間観光客入込数*が1,850万人であるのに対し、甲府側の入込数は572万と実に1,200万人以上の開きがあるとご紹介しました。

*入込数とは、観光統計の指標で、おおよそ観光者数を指します

その差は「東京、富士山、名古屋、京都、大阪方面」がゴールデンルートであることから来るものと考えられます。初めて日本を訪れた観光客や国内旅行者には、富士山を眺めてから、名古屋城や京都の寺社仏閣を巡るコースは日本文化に触れるベーシックな定番コースと言えます。

ですが、せっかく富士山をきっかけに山梨に来てもらうのだから、ぜひ甲府方面へも迎えたいところです。

そこで今回は、山梨、甲府の魅力に触れ、3月議会での質問&答弁も交えながら「富士と日本海を結ぶインバウンドの旅」についてご紹介します。富士トラム構想の魅力についても解説させていただきます。

この記事の目次

山梨、甲府の魅力

甲府市の歌は「さわやかに 山なみあけて ひにはえる 甲府盆地よ」ではじまり、山梨県の歌も「ひかりすがしい あさかぜに めぐるやまなみ ひにはえて」ではじまります。陽や光、すがすがしい、さわやか、の言葉が入るのは、山梨が明るい日差しや清涼な水、雄大な景色に恵まれた土地だからですね。山梨県民は甲府盆地の魅力を生まれながらに感じ取っています。

実際、全国一の日照時間を誇る明野町、県庁所在地で日照時間が全国一の甲府市はいずれも山梨。また、ユネスコ世界文化遺産である富士山をはじめとする3つの国立公園と1つの国定公園、2つのエコパークに囲まれた風光明媚な土地であることは、毎年移住希望地全国ランキングで上位常連組であることと無関係ではないはずです。首都圏にありながら豊かな自然に恵まれた県と言えます。

そんな山梨や甲府の地理学的、文化的な魅力を、このサイトでもさまざまな角度からご紹介してきました。

2022.3.10↓

2021.3.5↓

2024.4.1↓

2019.6.14↓

2019.7.7↓

あまねく降り注ぐ日差しは、庭先からまちを照らし、山々や湖を照らしてくれます。そこには、美しいカラフルな四季の移り変わりがあり、生き生きとした家族や友達、地域の人々が暮らし、人々の興味や関心をあざやかに広い感性の世界へと育ててくれます。

標高3,000m以上から100数十mの高低差の中で、風が動いています。春から夏にかけての緑の爽やかさや、秋の紅葉や冬ざれた山々の木々からは、一年を通して盆地まで季節の香りが届けられます。真夏の暑さから冬の寒さまで、50度近い温度差が自然の感性を育ててくれます。

地域で生活している人々や散歩しているこどもたちの声が聞こえてきます。公園で遊び、地域で暮らしている人たちとの交流が、にぎやかに伝わってきます。裏山や湖で自然と触れ合っている人々の歓声が響いています。

「人間が本当に理解できることは体験したことだけかもしれない」と言われるように、自然を通して学んだ体験は、社会生活をおくるうえで大切な「生きる力」である生命の尊重、健康な心と体、自立心、豊かな感性と表現など大切な資質を生み出し成長させてくれます。

山梨には自然学校や体験プロジェクトや体験施設、イベントが多くあり、自然あそびを取り入れた独自の教育カリキュラムが人気の教育機関もあり、これも懐の深い自然に囲まれた地域ゆえだと思います。

甲府市子ども未来応援条例や、やまなし子ども・子育て支援条例に謳われているように、山梨県の未来を担う子供たちが自らを大切に思う気持ちと他者を思いやる心を育み、夢や希望を持って、健やかに成長していくことは、県民市民すべて人々の願いです。

と、これは議会での質問でも触れた廣瀬の弁であり、故郷山梨・甲府への”想い”です。そんな魅力溢れる山梨や甲府に多くの観光客に来ていただき、その良さを知ってほしいと願っています。

そんな魅力ある山梨・甲府のこれからの観光、交通インフラ、防災について、3月甲府市議会にて5つの質問をいたしました。その質問内容と市からの答弁をここに紹介します。

議会質問というとどうしても堅苦しいものに感じられるかもしれませんが、質問に先立ち背景となるデータや根拠をしっかり調査した上でまとめましたので、甲府に暮らす方や甲府を知りたい方にとっては、最新の状況が手早くお分かりいただける内容になっているかと思います。また、富士トラム構想や環状道路については下段にて補足説明しております。

令和7年3月甲府市議会 こうふ未来 廣瀬の一般質問

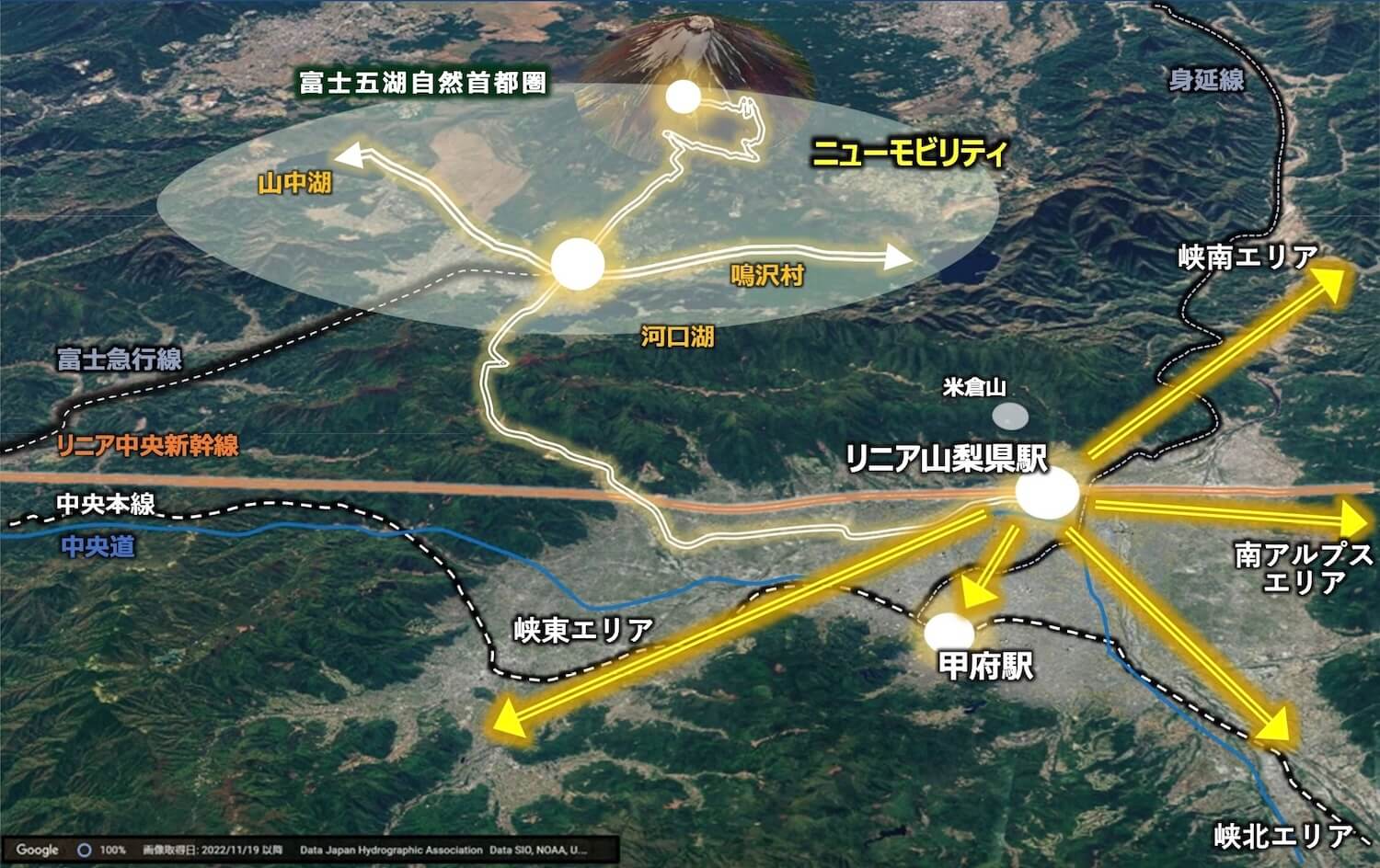

Q1 富士トラム構想について

山梨県から提案された、 富士トラム構想について甲府市の今後の対応をお伺いします。ちなみに、2月23日は「富士山の日」でした。

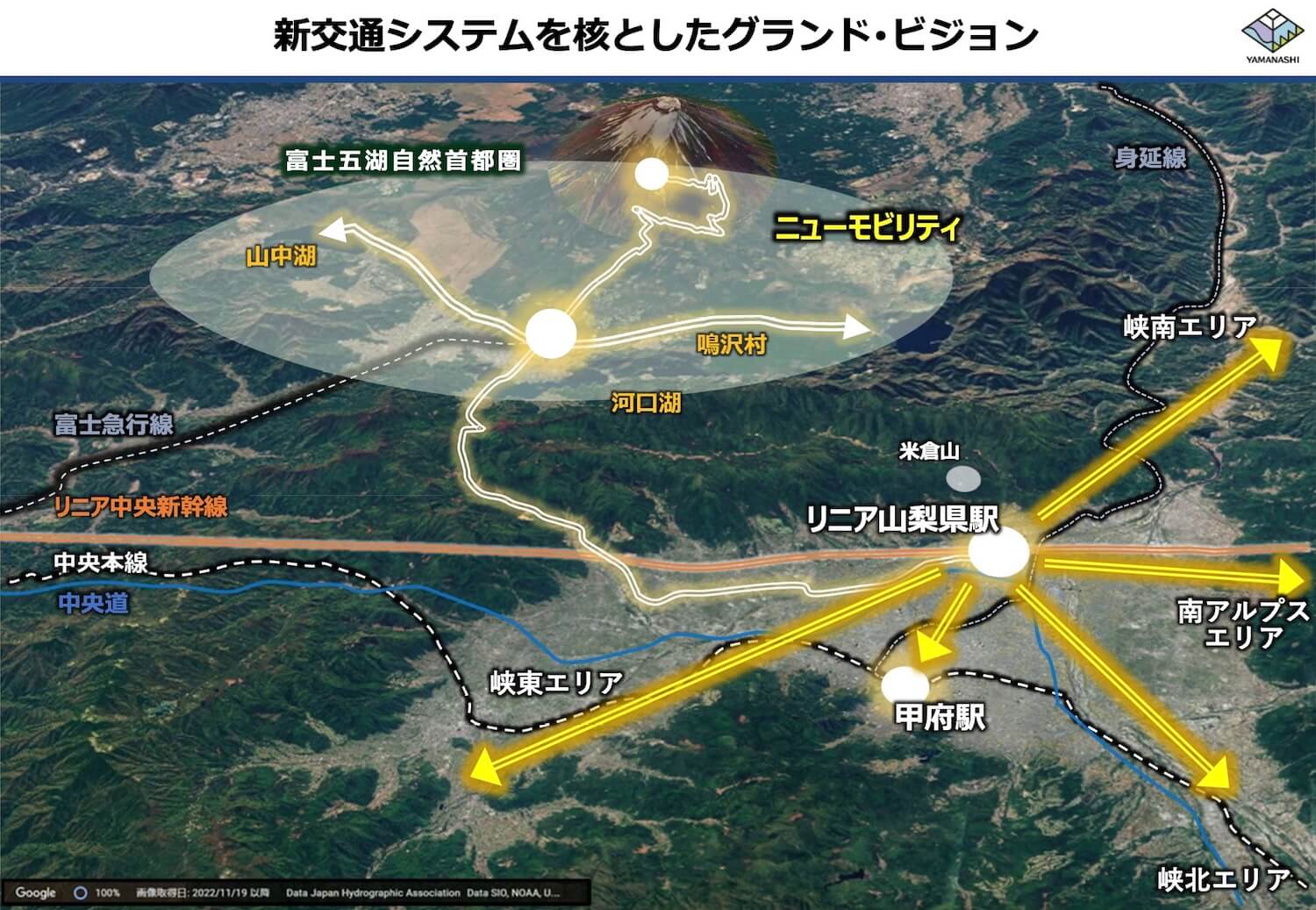

山梨県は昨年の12月、瀬戸際の富士山を救い未来の山梨に誘(いざな)うグランドビジョン「富士トラム」を発表しました。富士山とリニアが直結する、未来のやまなしの日常風景としての提案です。富士トラムがリニア中央新幹線・山梨県駅(仮称)に繋がることは、富士山と甲府盆地が繋がることになります。その中心となるのが甲府市です。平成18年の合併の時から、すでに「富士は隣まち」になっています。

富士山と甲府盆地を繋げる「富士トラム」構想について、甲府市の今後の対応について伺います。

(市からの)答弁

本市では、リニア中央新幹線の開業効果を本市のみならず、圏域や県内に最大限波及させるためには、リニア駅を基点とした広域交通ネットワークの形成は、欠かすことのできない重要な課題であると認識しておりますことから、今年度におきましても、山梨県とリニア開業を見据えた移動手段等の在り方について協議を行っているところであります。

こうした中、山梨県におきましては、富士山への来訪者コントロール等の実現に向け、これまでの富士山登山鉄道構想から、新たな「富士トラム構想」へと大きな方向転換を図ったところであります。

また、リニア開業効果を最大限に発揮させるため、将来的な富士トラムの県内各地への延伸を見据え、県内全体の二次交通網の抜本的高度化による再編に向けた検討等を進めていくとの見解を示しております。

こうしたことを踏まえ、「県央ネットやまなし 公共交通・リニア分科会」におきまして、山梨県の「富士トラム」等への考え方について認識を共有したところであり、今後、山梨県では、「富士トラム」の実現に向けた必要な調査や検討などを更に進めていく としておりますことから、最新の情報が常に共有されるよう関係市町と連携を図る中で、「富士トラム構想」推進に係る動向を注視してまいります。

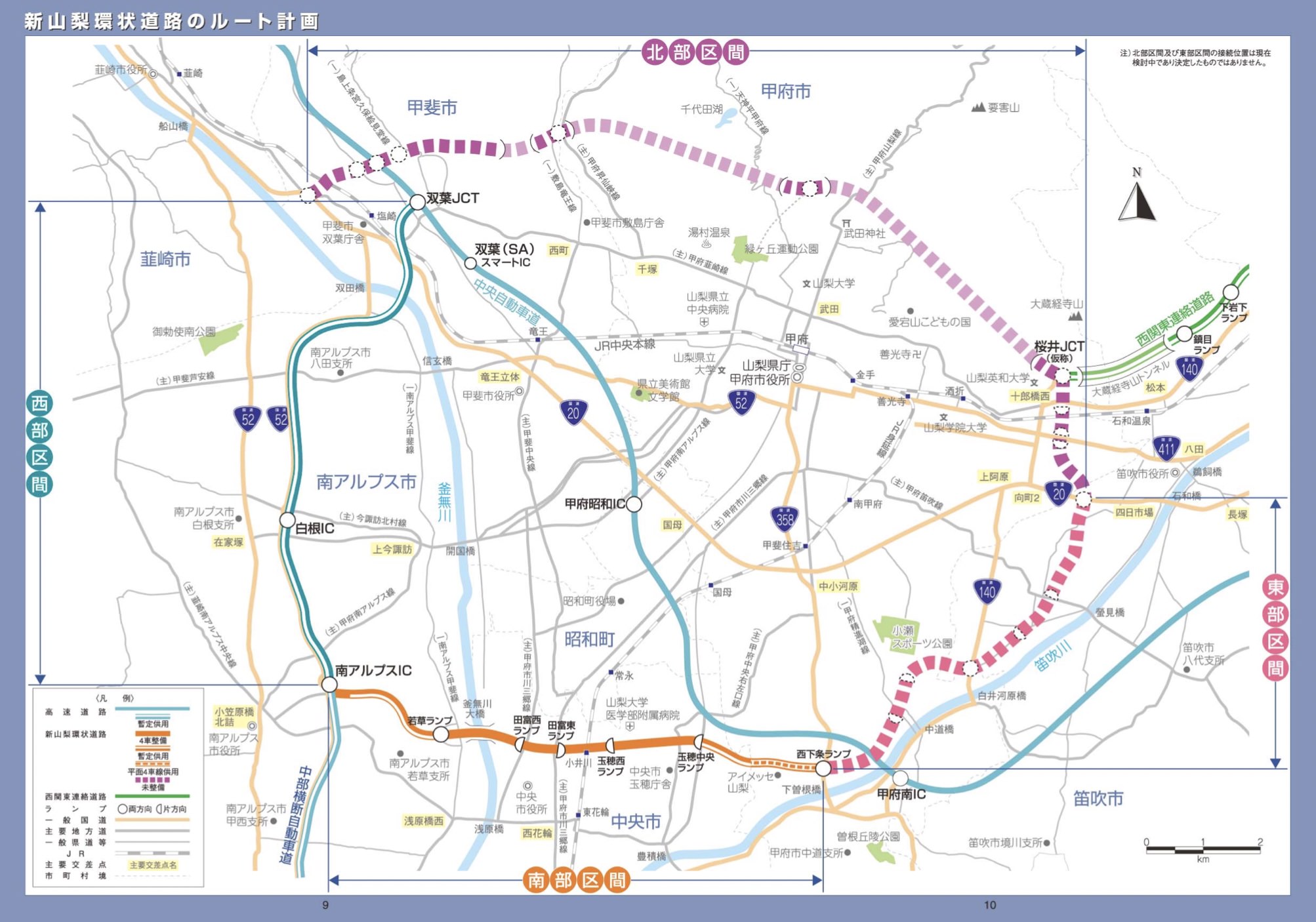

Q2 甲府市内縦断道路「平和通り」と甲府盆地を巡る「新山梨環状道路」について

今後の甲府市内縦断道路「平和通り」の価値観と甲府盆地を巡る「新山梨環状道路」の活用について質問いたします。

平和通りの価値はリニア中央新幹線・山梨県駅(仮称)から南北約8kmの直線で北上し、甲府の中心街まで繋いでいます。バイパス付近では富士山が出迎えたり見送りをしてくれます。「広すぎず狭すぎず適度な幅を持っているので両側にまちづくりをするのに適した道路で、まさに北の王宮に向かうがごとし」とのご提案が令和3年10月3日開府500年リレーフォーラム基調講演において、都市計画・景観計画が専門の國學院大學西村幸夫教授よりございました。

昨年3月の代表質問で私の考えを述べさせていただきましたが、あらためて「平和通り」は単なる連絡道路ではなく、観光道路としての価値があるのではないかと思っています。市は「平和通り」に対して、どのような価値観をお持ちか、お尋ねします。

また、平成2年に山梨県から発表された「県内1時間交通ネットワーク構想」に基づく「新山梨環状道路」の東部と北部区間が整備されつつあります。

南北に渡る約8kmの平和通りは、この環状道路を串刺しにしています。この道路網を甲府市はどのように活用できるのか、お考えをお示しください。

※平和通りを北進するバスの座席をすべて後ろ向きにして、富士山の出迎えを受けるだけで、話題になるかもしれません。

答弁

平和通りにつきましては、主に地域住民や通勤・通学者が利用する道路としての役割を担っているほか、本市の南の玄関口である甲府南インターチェンジから中心市街地や市内の観光スポットを繋ぐ重要な道路であると認識をしております。

また、広域的な観光振興につきましては、現在、圏域連携事業の一環として、「県央ネットやまなし 観光エリア」への誘客を目的に、ワインやフルーツなどの観光資源の磨き上げによる体験型コンテンツを造成するとともに、首都圏や中京圏に向けた観光プロモーションに取り組んでいるところであります。

こうした中、新山梨環状道路の整備により、平和通りや国道20号などの幹線道路との道路網が強化されることで、同エリア内の各観光スポット間のアクセスがスムーズになり、これまで以上に多くの観光スポットを巡ることができ、来訪されるお客様の滞在時間の延伸や宿泊観光の促進などの効果が期待できますことから、こうしたメリットを活かした新たな観光コンテンツの造成など、周遊観光に繋がる事業の展開が可能になるものと考えております。

今後におきましても、「県央ネットやまなし」を構成する各市町と連携し、エリア内に点在する魅力的な観光スポットを多くのお客様にお楽しみいただけるよう、圏域全体の誘客促進及び周遊観光の拡大に資する事業を一層推進してまいります。

Q3. 甲府盆地をユネスコジオパークに登録し、県央ネットやまなしの観光戦略/まちづくりを推進していく施策について

県央ネットは「県央連携中枢都市圏」として組織され、新年度から新たに市川三郷町と富士川町が参画し、9市3町の組織となりました。県央ネットの観光の謳い文句は「山地と盆地のサンクチュアリ」がコンセプトになっています。

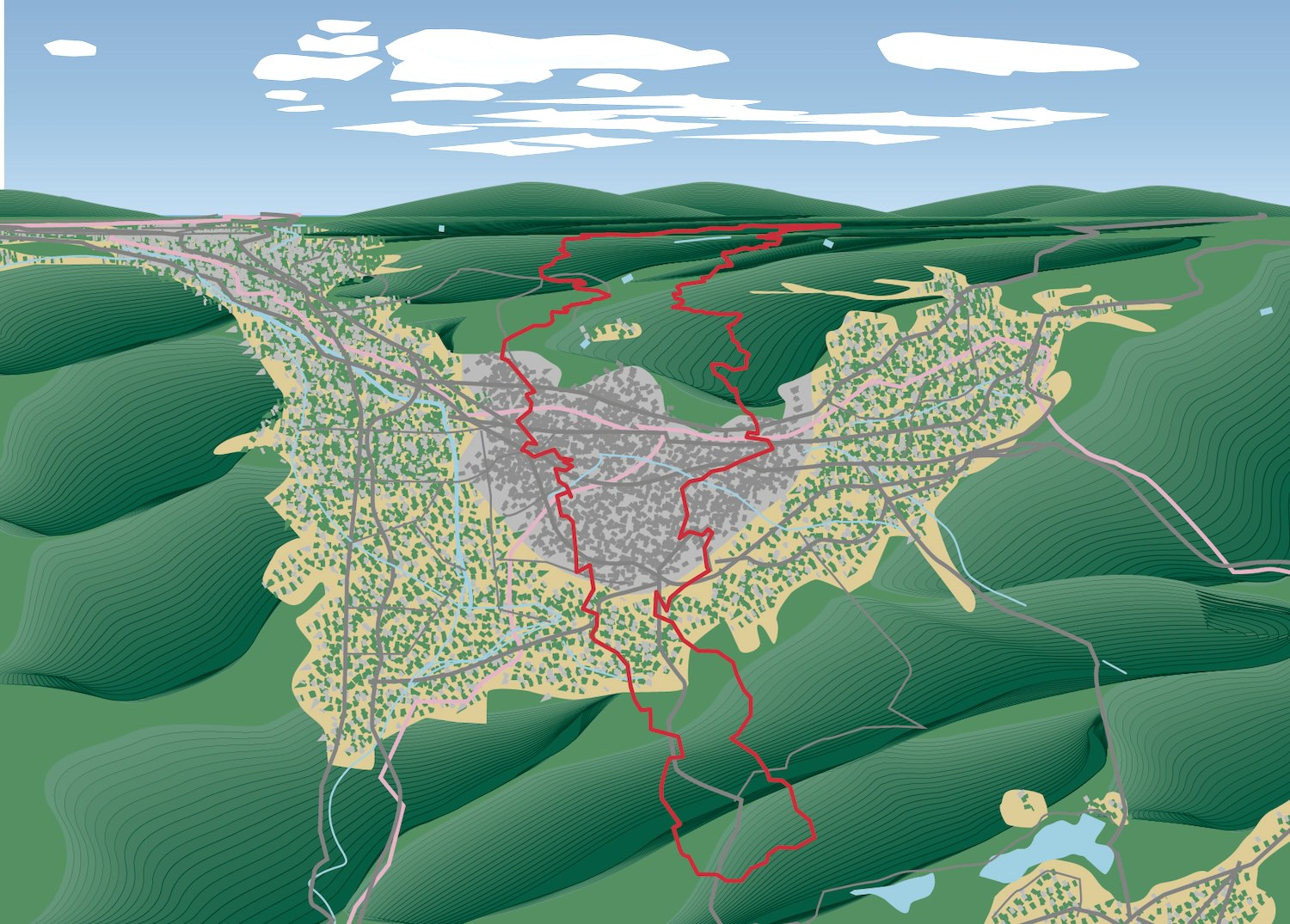

甲府盆地は、ユーラシア、北米、太平洋の3大プレートがせめぎ合う中フィリピン海プレートに押し込まれ形作られて出来た、その形成の歴史は世界的に貴重な生い立ちです。日本列島の真ん中に位置し、自然の逆三角形でハート型をした盆地となっています。盆地周辺はユネスコ世界文化遺産の富士山と南アルプスと甲武信ユネスコエコパークに囲まれており、甲府盆地からの眺めは、まさに秀逸です。

(平和通りは最高の見せ場)

地理的に眺めてみるとこの甲府盆地は、県央ネットの9市3町にまさに重なっています。

日本人の心は器を「用の美」と称して、盛り付けを創造し愛でる心であります。この天然のハート型をした唯一無二の甲府盆地を県央ネットの観光戦略の舞台にしてジオパーク登録を推進する中で、甲府盆地の盛り付けすなわちまちづくりを進めていこうではありませんか。甲府盆地を囲む富士山とやまなみとともに、山梨県全体をパワースポットの聖地として世界中に発信していこうではありませんか。

因みに、1月27日には「蔵王ジオパーク」が誕生し、蔵王町長さんの笑顔と万歳が目に焼き付いています。また、復興途中にある能登半島にも、ジオパーク登録への声も上がっているそうです。

甲府盆地の価値観を再認識しジオパークに登録することをあらためて提案するとともに、このコンセプトをもって県央ネットやまなしの観光事業を推進することが県央連携中枢都市圏に有益であると考えますが、ジオパーク登録についてのお考えを伺います。

※ジオパークの取組みは、「過去を知り、今を考え、未来に行動する」というコンセプトです。こうふ開府500年は「過去に学び、現在(いま)を見つめ、未来に繋ぐ」であり、まさに思いが一致しています。県央ネットやまなしのリーダーは甲府市です。ジオパーク構想を力強く推進し、県央ネットの結束力を高めていくことを強く希望します。

※上野原ジオパーク構想や県宝飾協会ハート盆地構想があります。

答弁

「県央ネットやまなし」は、人口減少・少子高齢化が進展する中にあっても活力ある社会経済を維持し、地域住民の安全で快適な生活を支えていくため圏域全体の経済成長のけん引、高次都市機能の強化、生活関連サービスの向上に資する各般の取組を構成自治体の総意により展開しているところであります。

議員ご提案の甲府盆地周辺の「ジオパーク」への登録につきましては、盆地内におけるジオパークを代表する地形や地質に関わる遺産となるジオサイトの選定と保護・保全をはじめ、自然の特性を活かしたジオツアーの造成などを通じて、盆地周辺の優位性ばかりでなく、この地域を更に良くするためにどうするかという視点が重要となります。

これには、民間団体や地域社会による運営組織が確立され、持続的な運営体制と確実な財政計画が組み立てられたうえで、多様な主体の連携・協働による永続的な活動が求められることとなり、地域住民をはじめとする多くの方の理解と継続的な協力が不可欠になると考えております。

こうした点も踏まえ、「県央ネットやまなし」の構成自治体とも情報の共有に努めてまいります。

Q4 富士山ー甲府盆地ー日本海ルートの構築について

富士山から甲府盆地経由の日本海ルートを構築することの提案をします。

コロナ禍以前には富士山/富士五湖エリアに1,800万人余りの観光客が来ています。しかしながら甲府盆地エリアには500万人未満の観光客数しか来ていません。コロナ禍を経た現在も多くのインバウンドを含めた観光客が富士山/富士五湖エリアに来ています。特に最近のインバウンド客は東京や大阪などの都市部から、地方へ流れている傾向が多く見られ、日本海側の新潟、富山、金沢などの景観や食文化に一段と人気が高まっています。

最初に質問したように、「富士トラム構想」が実現し、リニア開業による山梨県駅(仮称)に繋がることにより、富士五湖エリアから多くの観光客が甲府に訪れることが期待できます。

これまでの議論をまとめると、富士山⇒富士トラム⇒リニア山梨新駅⇒甲府盆地を回遊⇒長野道は松本から高速道で新潟や昇龍道へ繋がり、さらに中部横断自動車道は小諸へと繋がり⇒新潟や上高地・高山・白川郷・富山・金沢などへ日本海への食と海のルートが出来上がります。

今後インバウンドの観光が飛躍的に伸びていくことが予想されます。インバウンドの動向は国内旅行を先導していきます。その旅路は、富士山を中心に東西のゴールデンルートから南北へとシフトし日本海へのルート構築が期待されています。それには、富士山と日本海を繋ぐ甲府の役割が欠かせないものとなっています。

このためにも甲府盆地を回遊しに滞在してもらうための戦略が必要だと考えます。

リニア開業や富士トラム構想の実現を見据え、特にインバウンド誘客に対して富士山と日本海を繋ぐために甲府市としてこれから観光やまちづくりにどのように取り組んでいくか、お尋ねします。

答弁

日本政府観光局の発表によると、2024年の訪日外客数は過去最多の約3,687万人を記録したところであり、山梨県内においても富士五湖エリアを中心に今でも多くのインバウンド観光客が訪れております。

こうしたことから、富士五湖エリアからのインバウンドの誘客を図るため、近年、同エリアに台湾からの旅行者が多く訪れていることに着目し、今年度におきましては、「県央ネットやまなし」の取組の中で、その旅行ニーズに合った体験型コンテンツを造成したほか、今後のインバウンド事業を戦略的に展開していくための基礎となるニーズ調査を現在行っているところであります。

更に本市では、甲府駅周辺エリア全体のまちなかの賑わいと交流の創出を図るため、歴史・文化を感じられる「こうふ亀屋座」と散策をしながら城下町の雰囲気を楽しめる「小江戸甲府 花小路」を本年4月より開業するほか、まちなかの身近な動物園として多くの皆様に愛されている「遊亀公園 附属動物園」のリニューアル、また、長い歴史を有する市内唯一の温泉郷「信玄の湯 湯村温泉」再開発事業への支援など、国内外からの誘客促進に向けて様々な観光振興策を展開しております。

本市はもとより、圏域エリア全体への誘客を促進していくためには、まずはこうした取組を一層推進していくことが必要でありますので、現段階で、富士山を起点に甲府を経由して日本海エリアへ繋ぐ観光ルートの構築、及び具体的な観光振興策の考えはございませんが、将来的に富士トラム構想の実現により、富士五湖エリアと(仮称)リニア山梨県駅を結ぶ新たな交通網が整備されますと、多くのインバウンド観光客の来訪が期待できることから、「県央ネットやまなし 観光エリア」へのインバウンドの誘客を第一に考え、これまでの取組を活かし、インバウンド事業を着実に推進してまいります。

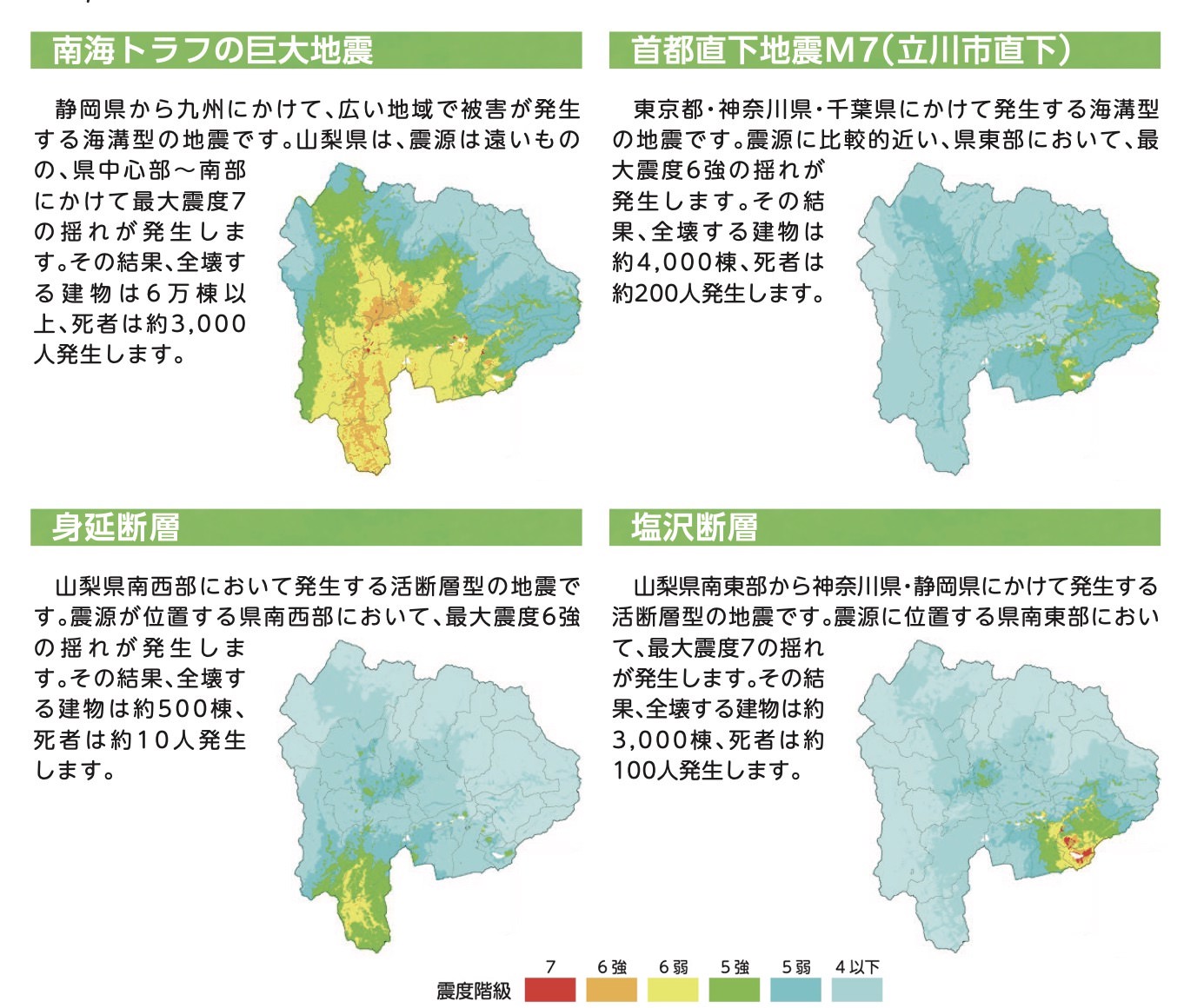

Q5. 山梨県地震被害想定調査結果への対応について

山梨県地震被害想定調査結果への対応についてお聞きします。

令和5年5月26日山梨県地震被害想定調査結果が発表されました。同年4月に甲府市地域防災計画地震対策編も見直しがされています。しかしながら、令和5年6月議会の代表質問で、整合性が取れていないことを指摘しました。地域防災計画は、第2章防災計画の性格として、毎年見直すこととなっています。今回の県被害想定調査は10ケースとなっていますが、今年度の地域防災計画も東海地震と南海トラフと首都直下地震の3ケースしか対応されていません。25年ぶりに見直された山梨県地震被害想定調査結果に対する甲府市地域防災計画地震対策編の整合性を今後どのようなスケジュールで見直ししていくのか、お尋ねします。

答弁

本市では、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関する基本的事項を総合的に定めた、「甲府市地域防災計画」を策定する中、防災・減災への対策を講じ、時勢に応じた取組を進めているところであります。

こうした中、山梨県におきましては、本県への影響が大きいとされる地震等を新たな対象とする地震被害想定調査結果を踏まえ、令和6年3月に「山梨県地域防災計画」の見直しをし、国におきましても、能登半島地震を踏まえ、「良質な避難所環境を確保すること」などを加えた「防災基本計画」を令和6年6月に公表したところであります。

本市におきましては、国の「防災基本計画」や県の「地域防災計画」を踏まえ、甚大な被害が懸念される南海トラフ巨大地震や曽根丘陵断層帯地震等の被害想定を盛り込んだ「甲府市地域防災計画(案)」を今年度中に「甲府市防災会議」に諮ることとしております。

また、こうした被害想定等を見据え、防災備蓄資機材の確保をはじめ、他都市との連携や民間企業との協定の締結なども進めているところであり、本定例会において、避難所環境の良質化を図るための循環型温水シャワーやテント式パーティションなどの購入に向けた補正予算を提案したところであります。

今後におきましても、現在見直しを行っている「甲府市地域防災計画」に基づき様々な対策を講ずる中、災害に強いまちづくりに取り組んでまいります。

富士トラムの魅力と可能性について

富士トラムとは、山梨県が提案している富士山の麓から五合目までを結ぶ新しい交通システムです。

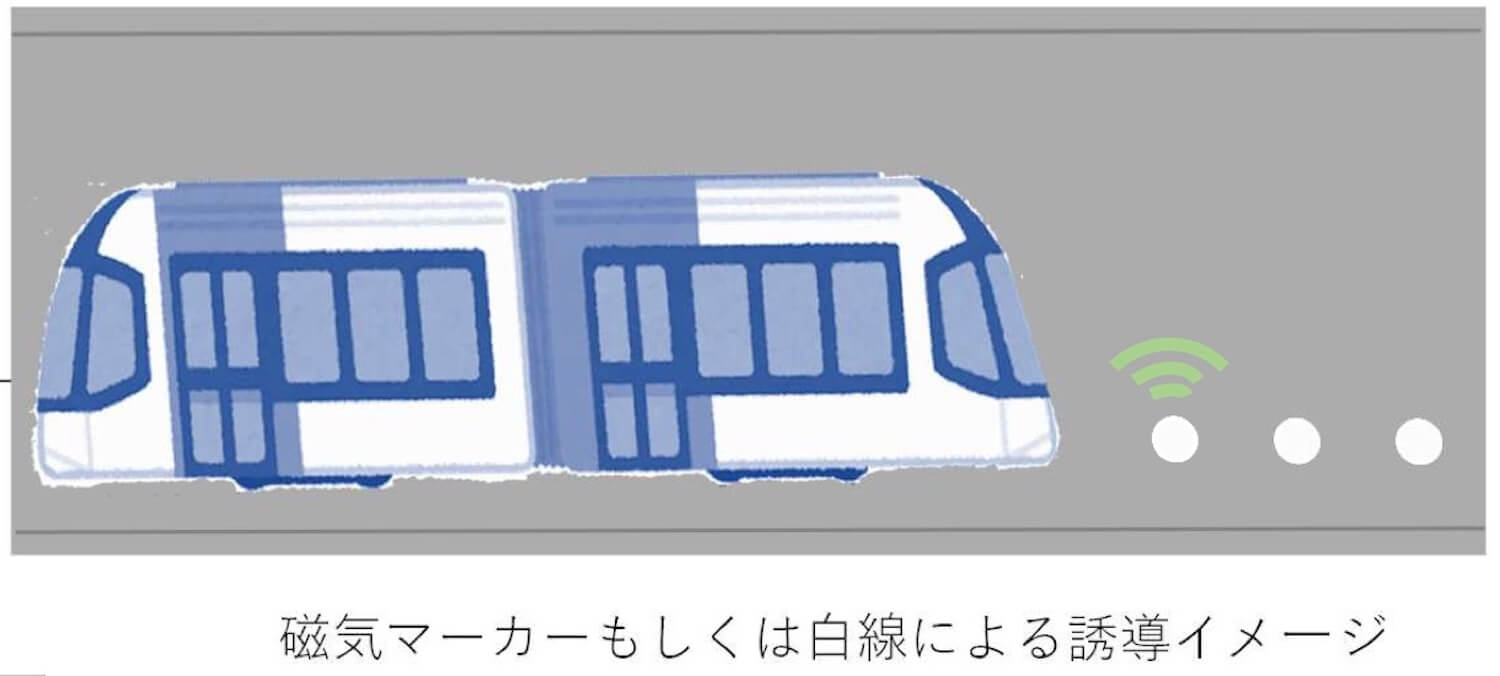

「トラムシステム」(Tram System)とは、道路に敷かれたレールの上を走るトラム(路面電車)による輸送のことで、電車とバスの中間的な存在です。

都電荒川線がトラムシステムの一例で、かつては東京や大阪に多くのトラムが走っていました。路面電車が減った理由は、自動車の増加やより効率的な地下鉄・よりフレキシブルなバスへの転換が進んだためですが、制御システムやバッテリーによるエネルギー供給技術が進む現代にあってトラムの利点は多く想定されます。

富士トラムは典型的なトラムと少し異なり、ゴムタイヤ式の車両を用い、鉄レールを敷かずに白線or磁気マーカーで誘導することを想定しています。レールが不要なので、既存の道路をそのまま活用でき、大規模工事が不要で、延伸もしやすいとのこと。

もともと山梨県は富士山にLRT(軽量鉄道)を導入する「富士山登山鉄道」の構想を進めていました。しかし、以下の理由で反対意見が多く、鉄道を敷設する方式での導入を断念した経緯がありました。

・鉄路敷設は初期投資が過大、災害復旧のコストも大きい

https://www.pref.yamanashi.jp/documents/107234/gaiyo.pdf

・鉄路敷設は大規模工事となり、自然破壊が避けられない

・雪崩や落石などによる被害が想定される

・防災対策やライフラインの整備など優先すべき事項がある

・信仰の山であり元々禁足地であるため、今以上の負荷をかけないようにするべきである

そんな中、新たに構想された富士トラムは、富士山の保全と観光客の安全を両立し、コスト面からも優れたユニークなトラムシステムと言えます。ただし、富士五合目のインフラ整備の課題は置き去りとなっています。

トラムのメリット

- 環境に優しい:電気や水素で動くので、CO2排出が少ない

- 利便性:バスより定時性が高く、コントロールしやすい

- 低コスト:建設費が安いことが多い。レール敷設が不要で建設コストが抑えられる

- 観光名物としての集客効果:観光地ではトラム自体が名物になることも(例: サンフランシスコのケーブルカー)

富士トラムの特徴

ゴムタイヤを使ったレールのない車両になる見込みで、タイヤ部分を車両ボディで隠せば、次世代型の車両のイメージを打ち出せ、リニアと一貫したブランド戦略、未来の環境都市としてのPRが可能になるかもしれませんね。

実際に、動力として、グリーン水素をエネルギー源に使う可能性があります(後述)。

磁気マーカーや白線で車両を誘導する自動運転システムを採用する予定ですが、具体的なことはまだこれからです。日本の技術として国産化も視野に入れています。

富士トラムの課題と甲府側への可能性

日本ではまだ実用例のないこと、さらに設置される場所が国内屈指の厳しい山岳環境であるため、実証試験など含めて費用がどれくらいかかるかは不明で、今後現実的な課題が出てくると想定されます。具体的な完成予定は未発表ですが、県は2025年からは県民への説明や計画の具体的な調査を進めていく予定です。

さらに、富士トラム構想では、富士五湖エリアやリニア中央新幹線「山梨県駅」へもトラムを繋げることで、リニア中央新幹線「山梨県駅」を「富士山観光の玄関口」とし定着させることも目指します。リニア「山梨県駅」は甲府方面なら山梨県の玄関口でもあるので、観光客の流れを県の北部や南部、東部などにも延伸して県内全域の2次交通網を目指しています。

トラムという発想が、長年の課題であった甲府側への観光客の流入まで切り込むかもしれませんので、これは楽しみな構想ですね!

山梨県知事は「トラムは、県内各地隅々まで結ぶ新しい交通ネットワークとして、県民の脚となり、生活の基盤となるべきもの」と捉えています。

持続的社会先進都市、山梨だからこそ可能⁉

次世代エネルギーとして今注目される水素ですが、これをどこから作るかで、その水素の呼び名が変わります。実は水素はバイオマスや石油、石炭、天然ガスなどいろいろな原料から作ることができます。

- 石油・石炭から水素を作る反応・・・CO2が発生する

- 天然ガスから水素を作反応る・・・CO2が発生する(石油ほど多くはない)

- 電気で水から水素を作る反応・・・CO2が発生しない(しかし、その電気をどうやって作ったかが問われる)

水はどこにでもありますから、その自ら電気で水素を作るのが環境面で理想ですが、現時点では水素は製造方法で以下に分類されます。

- グレー水素:石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を燃焼させてそのガスから取り出した(改質した)水素。CO2が排出される。

- ブルー水素:グレー水素と同じ方法で水素を得るが、発生したCO2を大気に放出させずに回収する。

- グリーン水素:太陽光や風力など再生エネルギーで作った電気で電気分解して水から作った水素。

- ホワイト水素:地中に存在する天然水素。埋蔵量は不明。最近知られるようになり、燃やしても化石燃料のようにCO2を出すことはないため、有望視されている。

将来山梨県民の足ともなりえる⁉このトラムシステムのエネルギー源については、当然グリーン水素での活用が期待されます。ここに山梨県ならではの水素エネルギー活用先進県としての強みがあります。

山梨ならではの強み

- 山梨県には燃料電池や水素研究の研究施設や実証施設があり、具体的に成果を上げている

- 山梨県は日照時間が多い(全国一の日照時間を誇る明野町、県庁所在地で日照時間が全国一の甲府市)

山梨での水素の製造技術や燃料電池の実証成果

山梨県や山梨大学、関連企業が進めてきた成果は世界的に注目されています。具体的には、太陽光発電により得た電気を使って水素を製造し、これを燃料電池としてエネルギー源として使う社会整備までを視野に入れた一連のプロジェクトです。

まず、米倉山での大規模太陽光発電所での成果が挙げられます。全国有数の日射量を誇る山梨県では、県と東京電力株式会社が共同で米倉山太陽光発電所を建設しました。年あたり一般家庭3,400軒分の年間使用電力量に相当する約1,200万kWh(キロワットアワー)の電力を作っています。出力は10,000kWです。

次にやまなしモデルP2Gシステムが挙げられます。この米倉山の太陽光発電所で得られた電力を活かして、電力貯蔵技術開発と余剰電力による水素製造技術の開発、実証試験が進められ、これは「やまなしモデルP2Gシステム」と言われ、世界的に注目されています。

やまなしモデルP2Gシステムとは「Power to Gas」の略。P2Gシステムとは、再生可能エネルギー等由来の電力を活用し水の電気分解から水素を製造する技術であり、カーボンニュートラル社会の実現に向け、再生可能エネルギーの導入拡大と温室効果ガスの削減において、世界的に期待されています。

<参考>P2G(Power to Gas)システム技術開発について(PDF)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000078927.html#

https://hq.pref.yamanashi.jp/article/a00154/

常時安定して得られる電力は利用するために遠方へ送電し、太陽光発電でどうしても発生する「変動する余剰電力」は固体高分子(PEM)形水電解装置に供給して水素を製造するというのがこのプロジェクトのポイントで、こうしてできた水素はグリーン水素として、燃料電池に利用可能です。

北杜市の県有地に大規模な水素製造所が建造され、企業の工場内で必要な熱エネルギーの燃料がこのグリーン水素に転換されます。さらに、周辺地域へのグリーン水素供給も予定されています。さらに、富士吉田では水素専燃発電所「富士吉田水素発電所」の実証実験が開始されることになりました。

このように国内外トップクラスのグリーン水素製造・利用地域である山梨で、この全県域トラム構想が生まれたことはとても興味深いことです。

「山梨県の水素エネルギーの取り組み」をもっと詳しく知りたい方は以下の過去の記事をご覧下さい↓また、「甲府市のゼロカーボンシティの取り組み」についても、その下の過去記事で詳しく書いています。

2024.5.21↓

2024.2.5↓

「新山梨環状道路」の活用について

Q2で触れた「新山梨環状道路」については、以前以下の記事でも解説しましたのでご興味のある方はぜひご覧ください。

2022.6.27↓

気になるのが甲府北部の最後の区間である北部区間、すなわち「甲府市桜井JCT」から「甲斐市牛句ICまでの約10km)がいつ完成するか、ですね。

最新の状況では、国(国土交通省)が整備する予定の北部区間について、その東半分である「桜井JCT~塚原」までの5.5kmが2024年度に事業化し、調査が開始しました。その後延伸工事が開始されます。

これで、事業化されていないのは北部区間の残りの西側(塚原から牛句の4.5km)だけとなりました。完成予定時期はまだ未定です。

令和5年5月26日山梨県地震被害想定調査結果について

Q5.では令和5年5月に25年ぶりに見直された山梨県地震被害想定調査結果に対する甲府市地域防災計画地震対策編の整合性について質問しました。

その結果、山梨県は令和6年3月に「山梨県地域防災計画」の見直しをし、甲府市でもこれを踏まえて、南海トラフ巨大地震や曽根丘陵断層帯地震等の被害想定を盛り込んだ「甲府市地域防災計画(案)」を2025年度中に「甲府市防災会議」に諮(はか)る予定とのことでした。

2023.9.4↓

以上、「富士と日本海を結ぶインバウンドの旅」でした。

安心して訪れることができる観光都市は確かな防災の上に成り立ちます。リニア開業や富士トラムを見据えて、甲府市は富士周辺のインバウンドを日本海へと繋ぐ長期的なビジョンを持ってもいいのではないでしょうか。