地方で人口減少、少子化、地域のヒントになればと思い、長年保育の現場に携わってきた立場から、幼児教育・保育のおかれている現状と今後のあり方について、子育てや児童福祉に携わる方向けに、行政・自治体等の資料をまとめました。

和泉愛児園理事長 廣瀬集一

日本は「子供の権利条約(児童の権利に関する条約)」を、1994年4月22日に批准。全世界で196か国と地域が締結しています。

この記事の目次

国における令和6年度以降の児童福祉制度

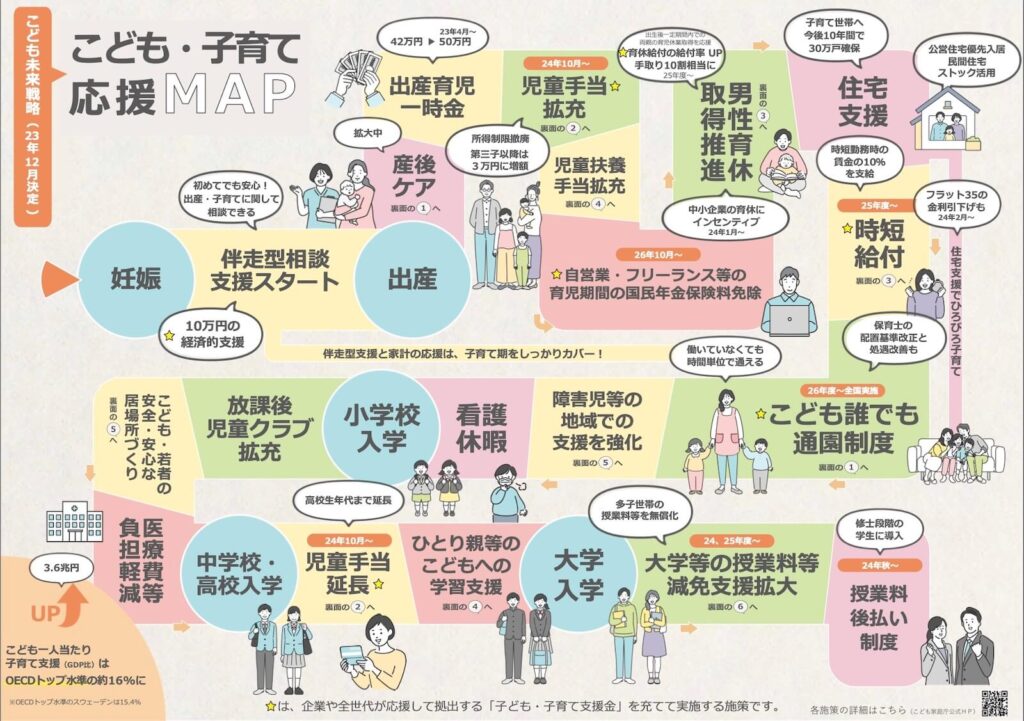

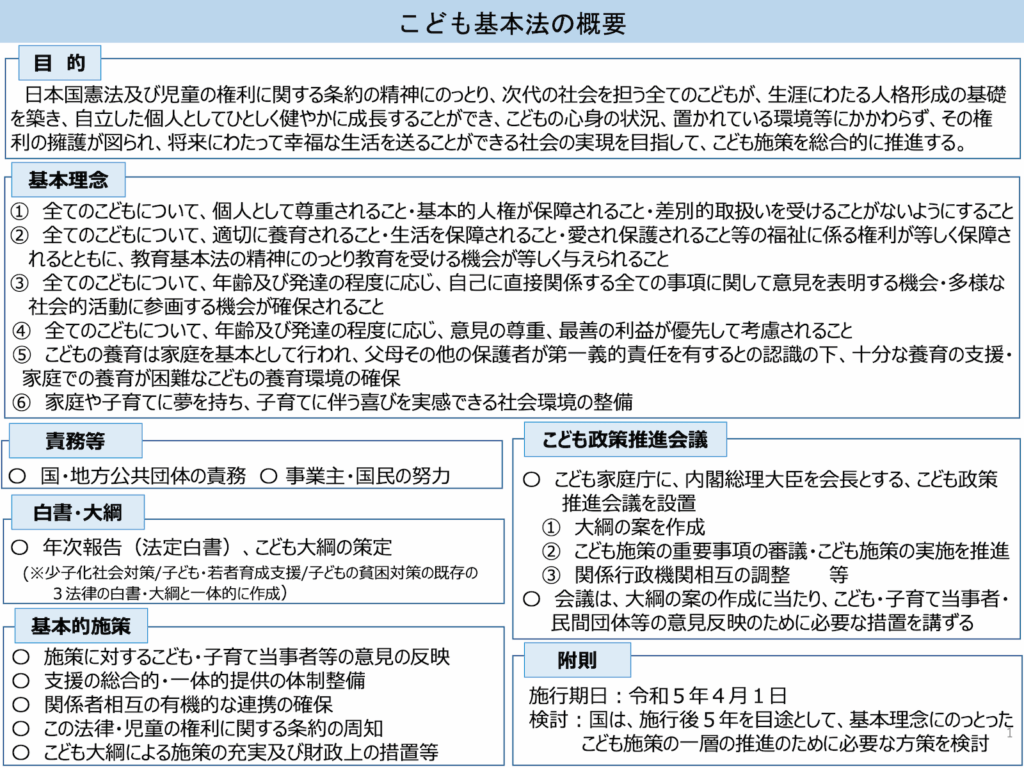

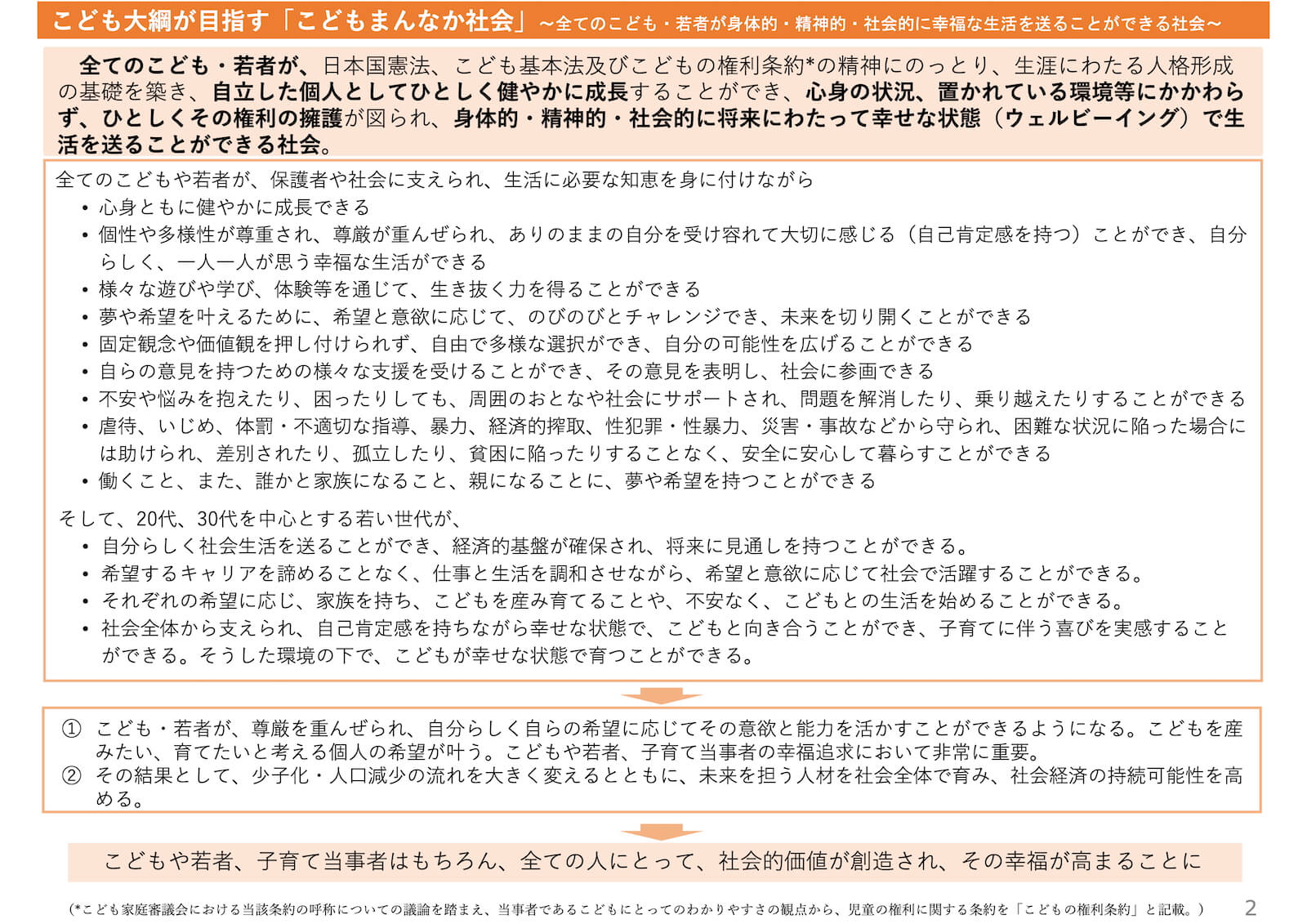

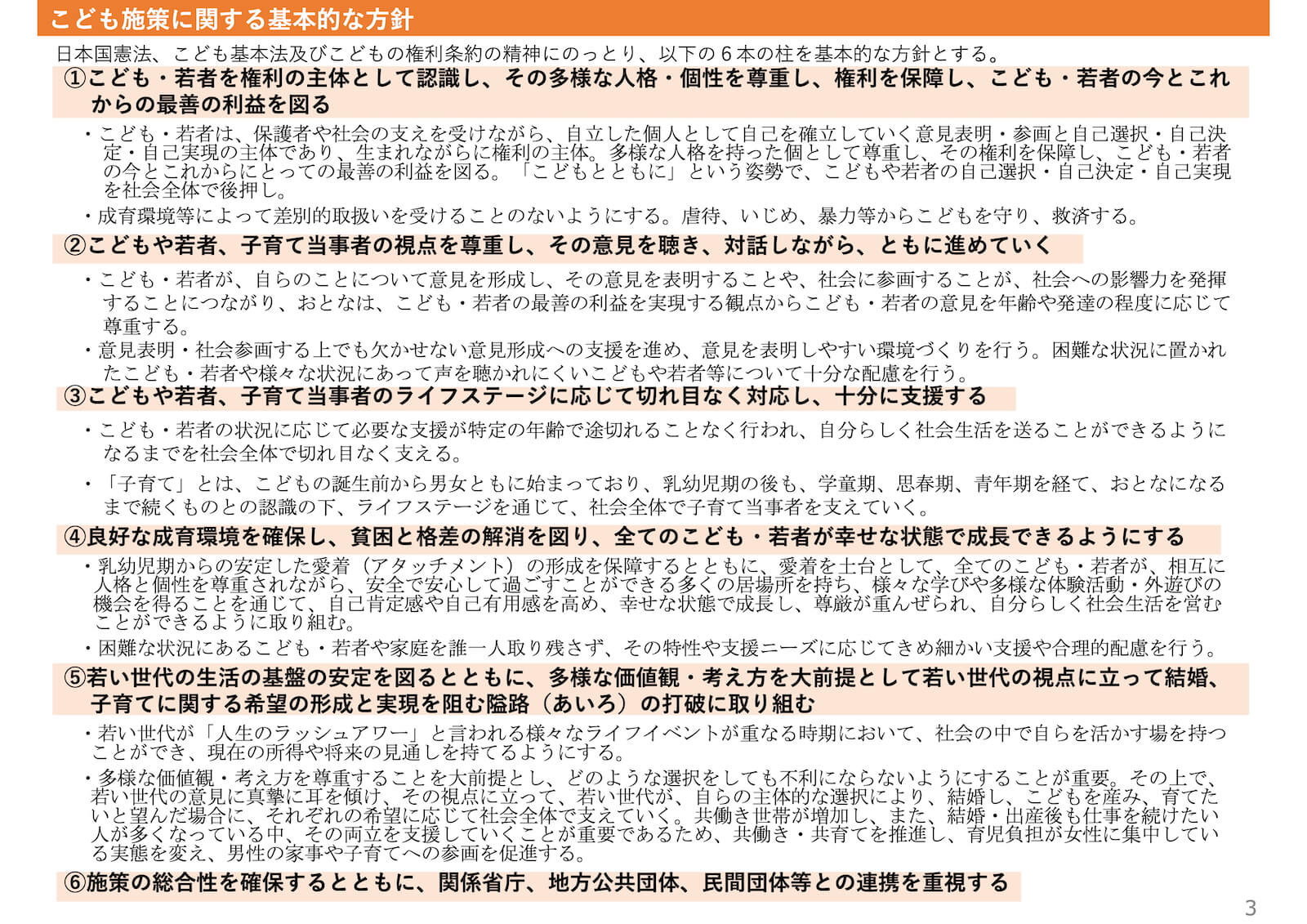

2023年4月に「こども家庭庁」設置、12月に「こども未来戦略」と「こども基本法」と「こども大綱」制定

・・・・・「こどもまんなか社会」を基本理念

~ひらがな表記の「こども」とは、「18歳や20歳といった年齢で区切るのではなく、全ての子どもに必要なサポートが途切れないよう、心と身体(からだ)の発達過程にある者」を表現しています。

・・・・「はじめの100か月の育ちビジョン」ひろせ集一HPで2025年2月に解説しています。

→https://hiroseshuichi.com/hajimeno100kagetsu

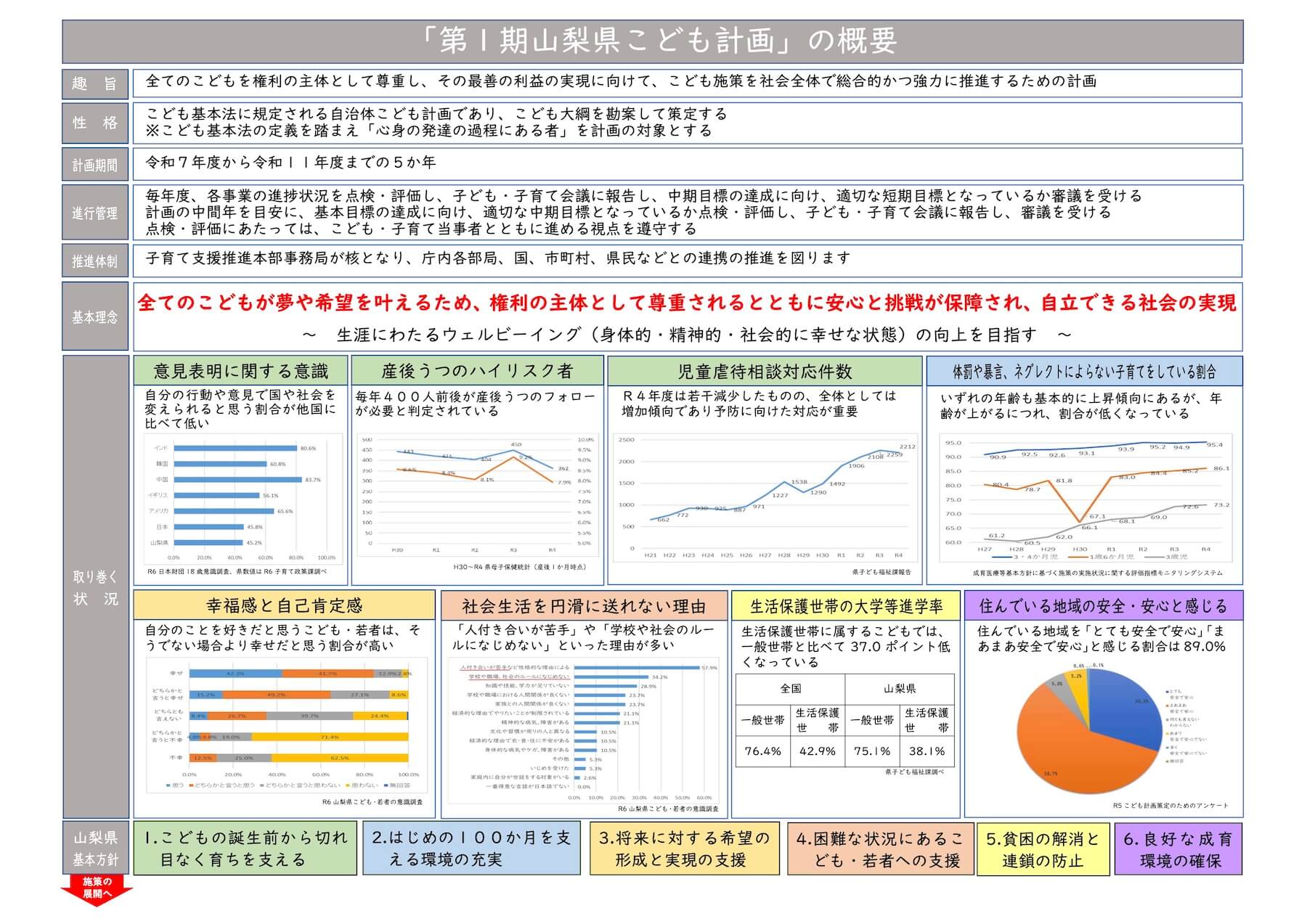

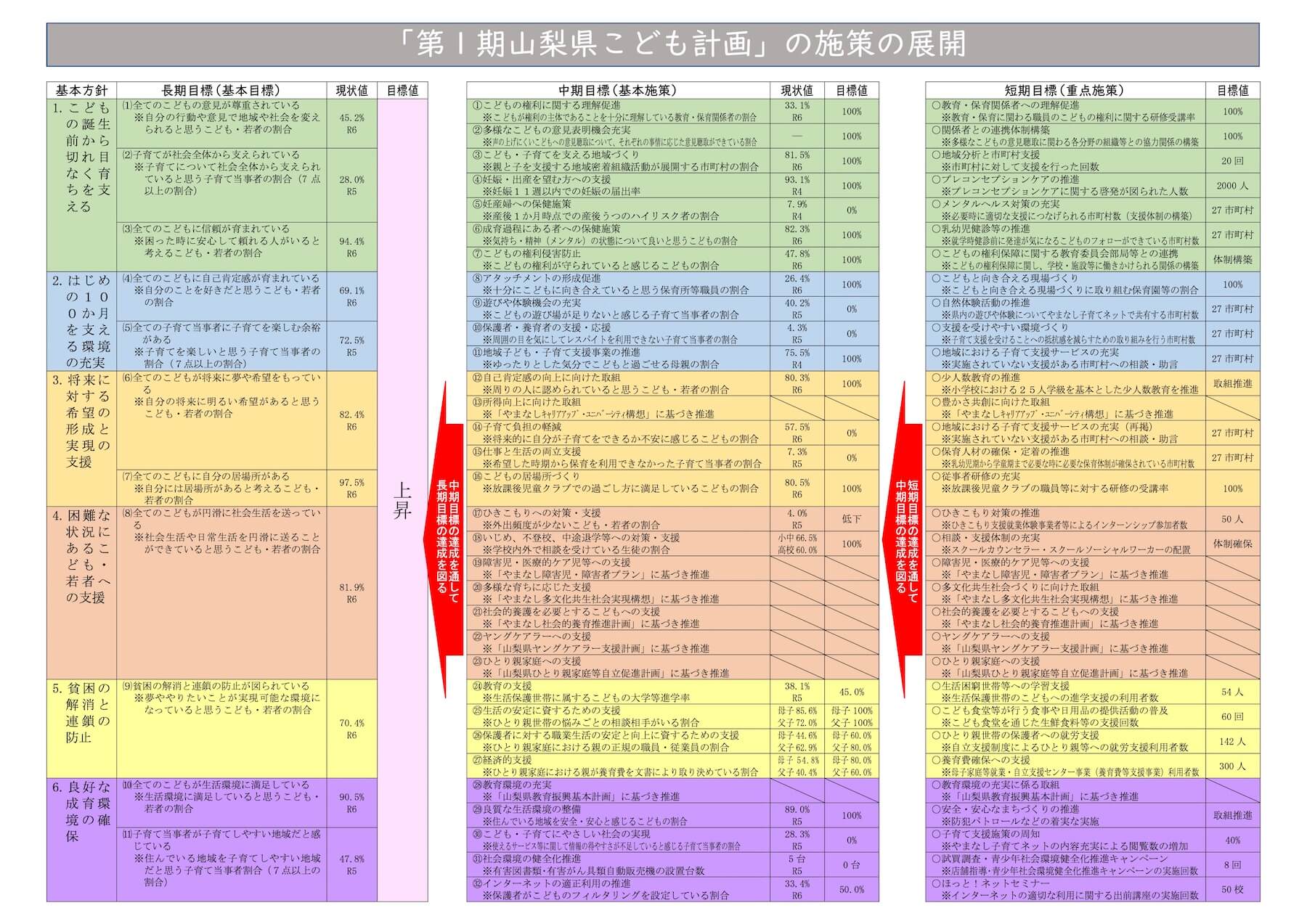

・・・・こども基本法第10条にて、都道府県・市町村は「こども計画」を策定されています。

山梨県こども計画→https://www.pref.yamanashi.jp/kosodate/kodomoplan_top.html

2024年4月、全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充/伴走型相談支援の制度化

- 市町村にすべてのこどもや妊産婦を対象に支援する「こども家庭センター」設置

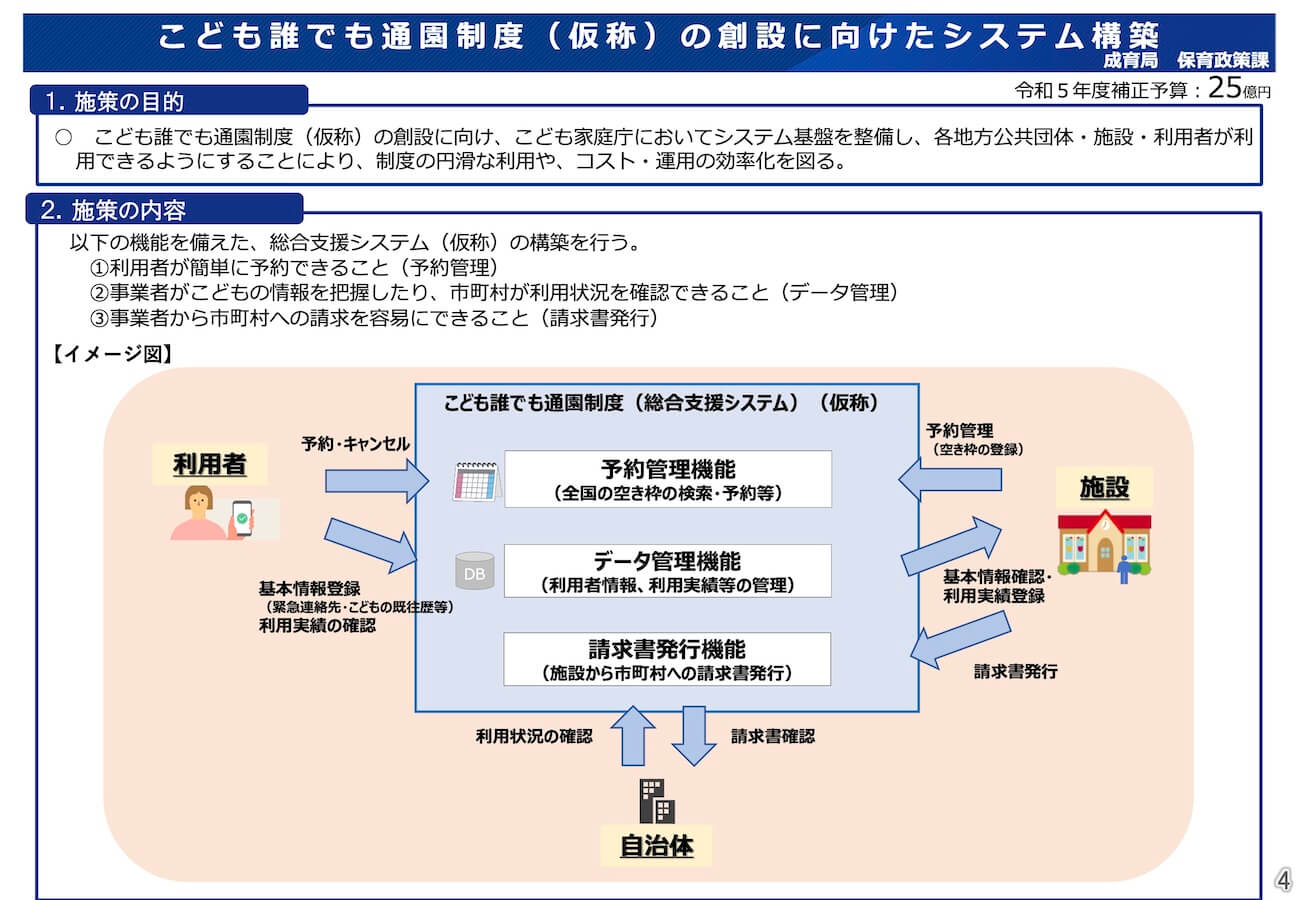

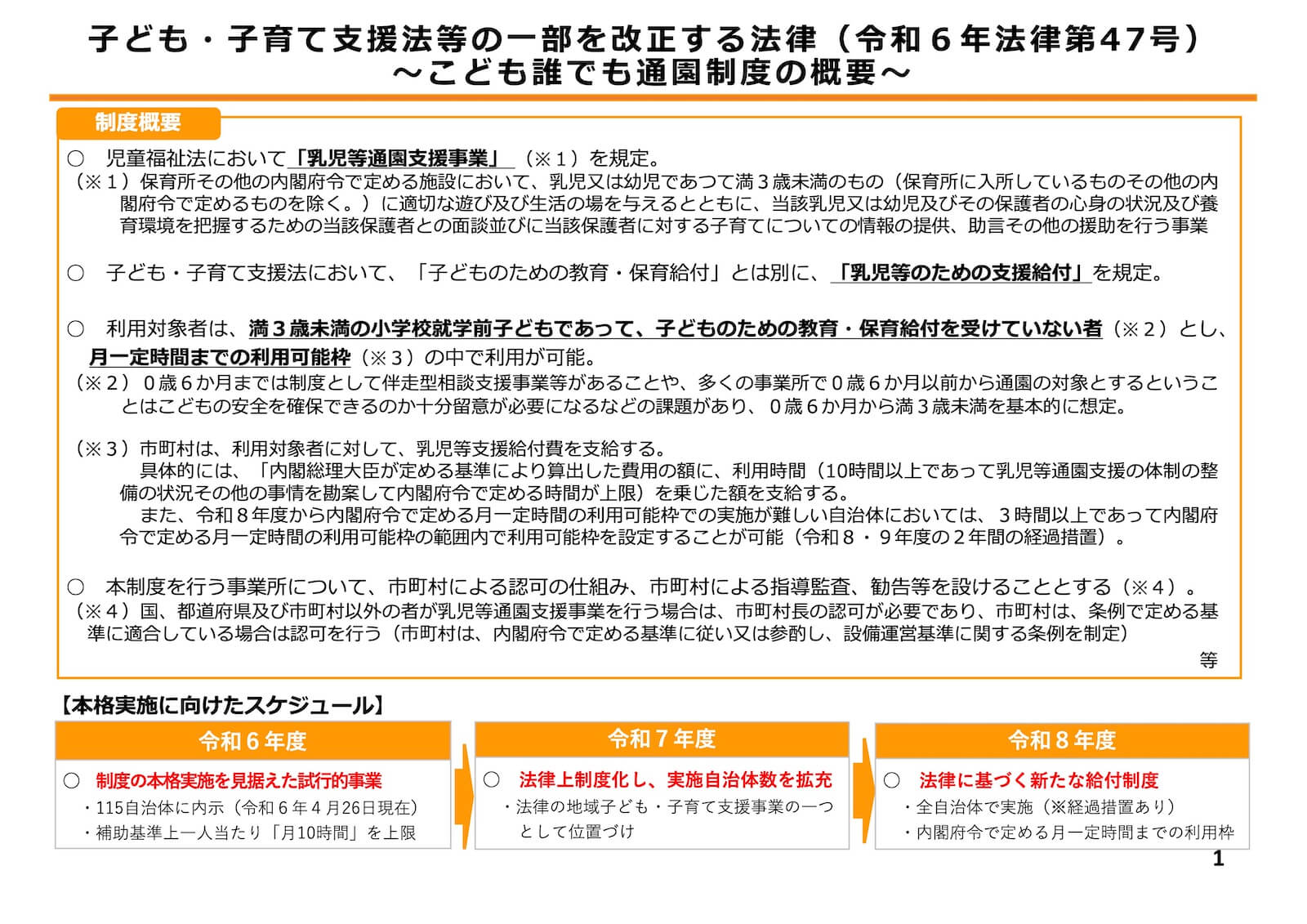

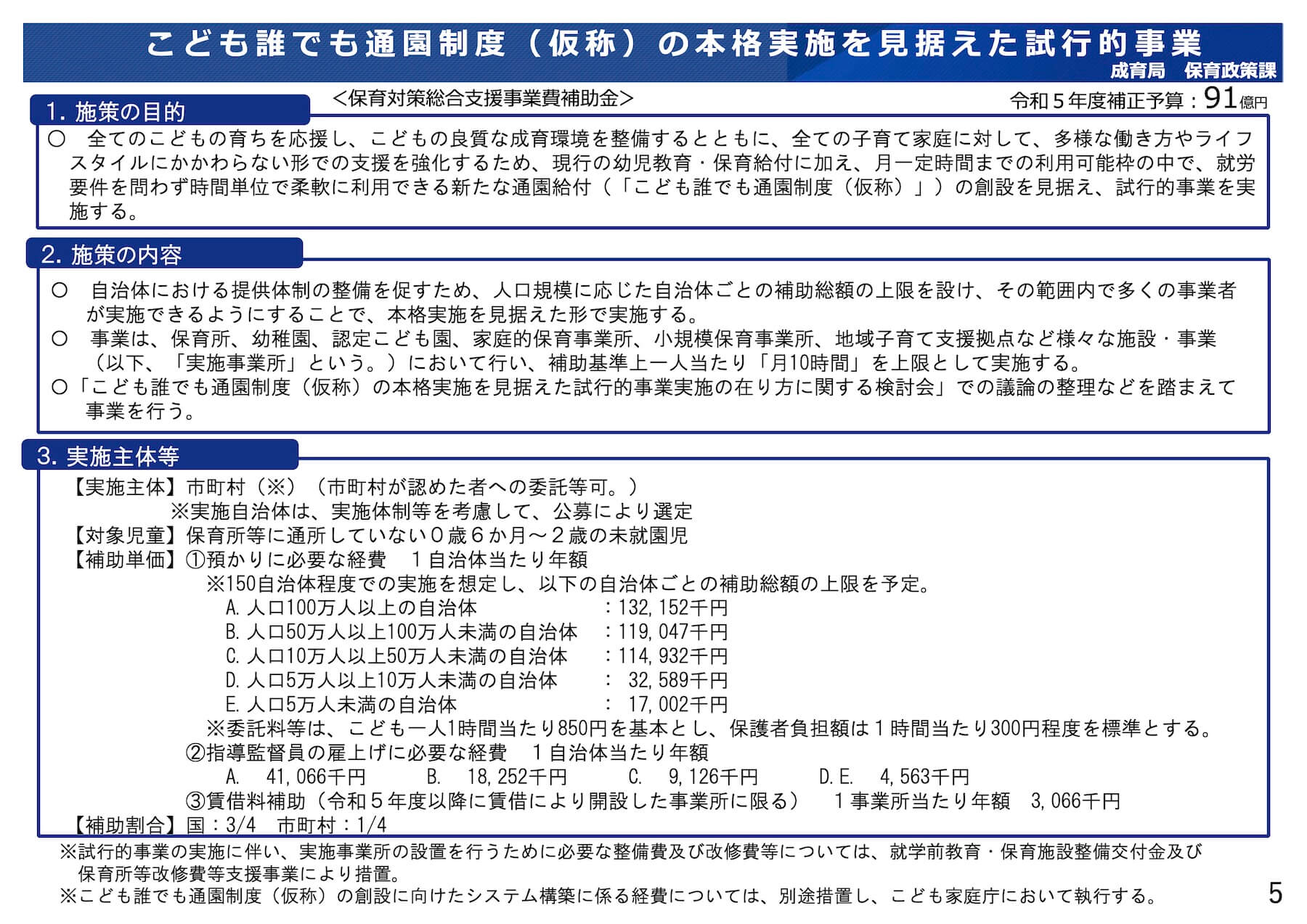

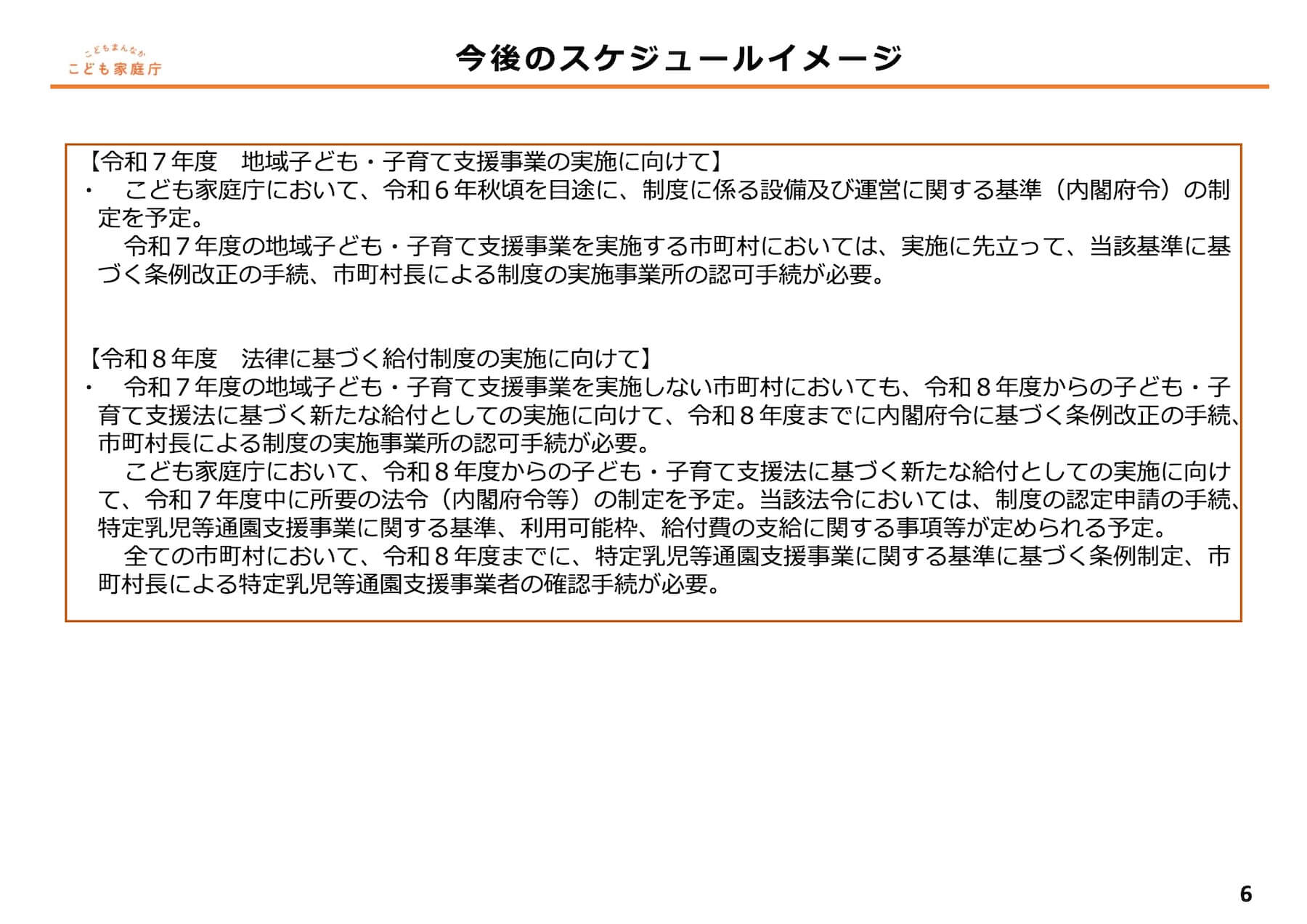

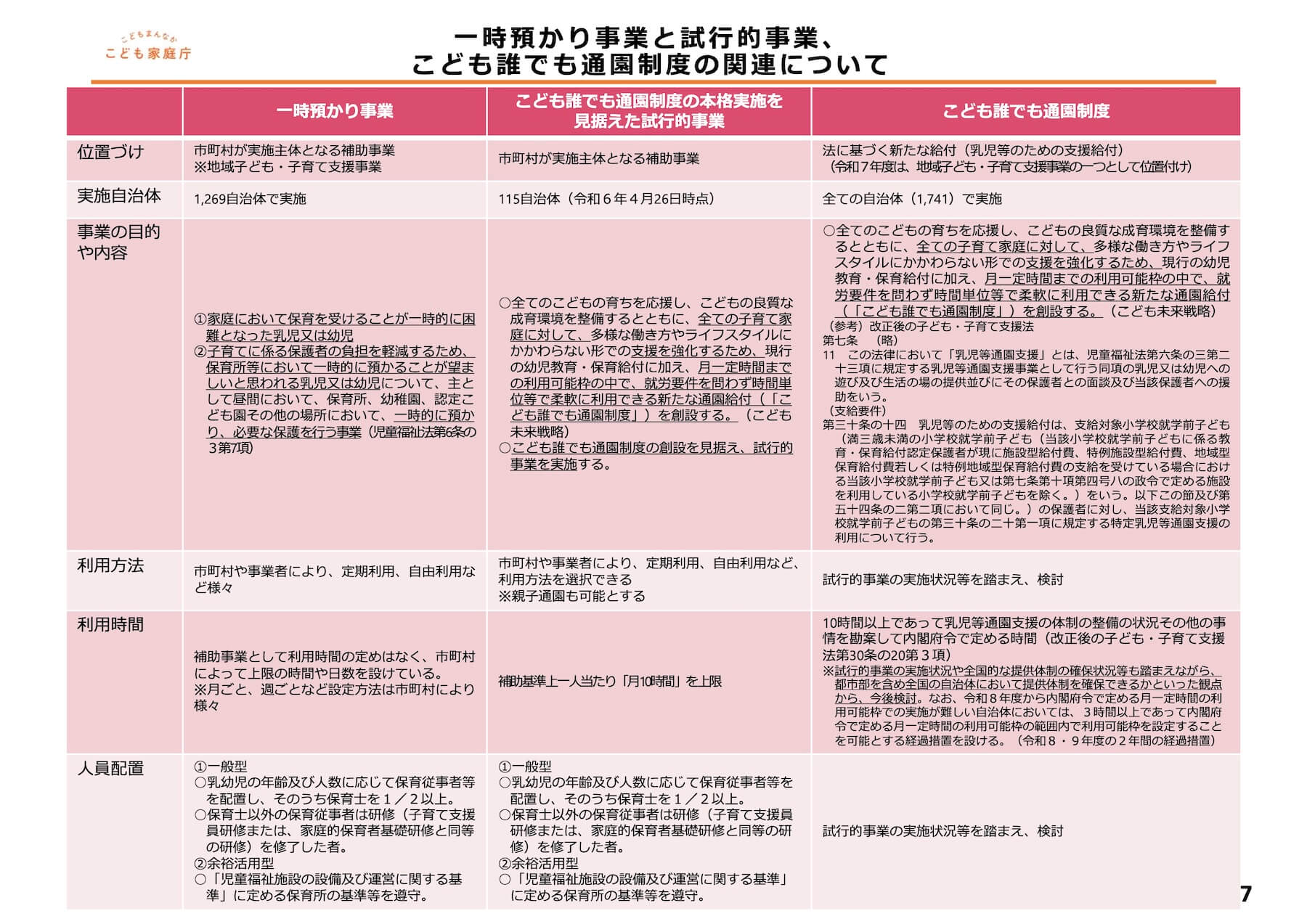

- 「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」試行事業開始/25年度地域子ども・子育て支援事業として制度化(定款に記載が必要)と「地域子育て相談機関」の役割も期待され、26年度からは給付事業として制度実施される予定。

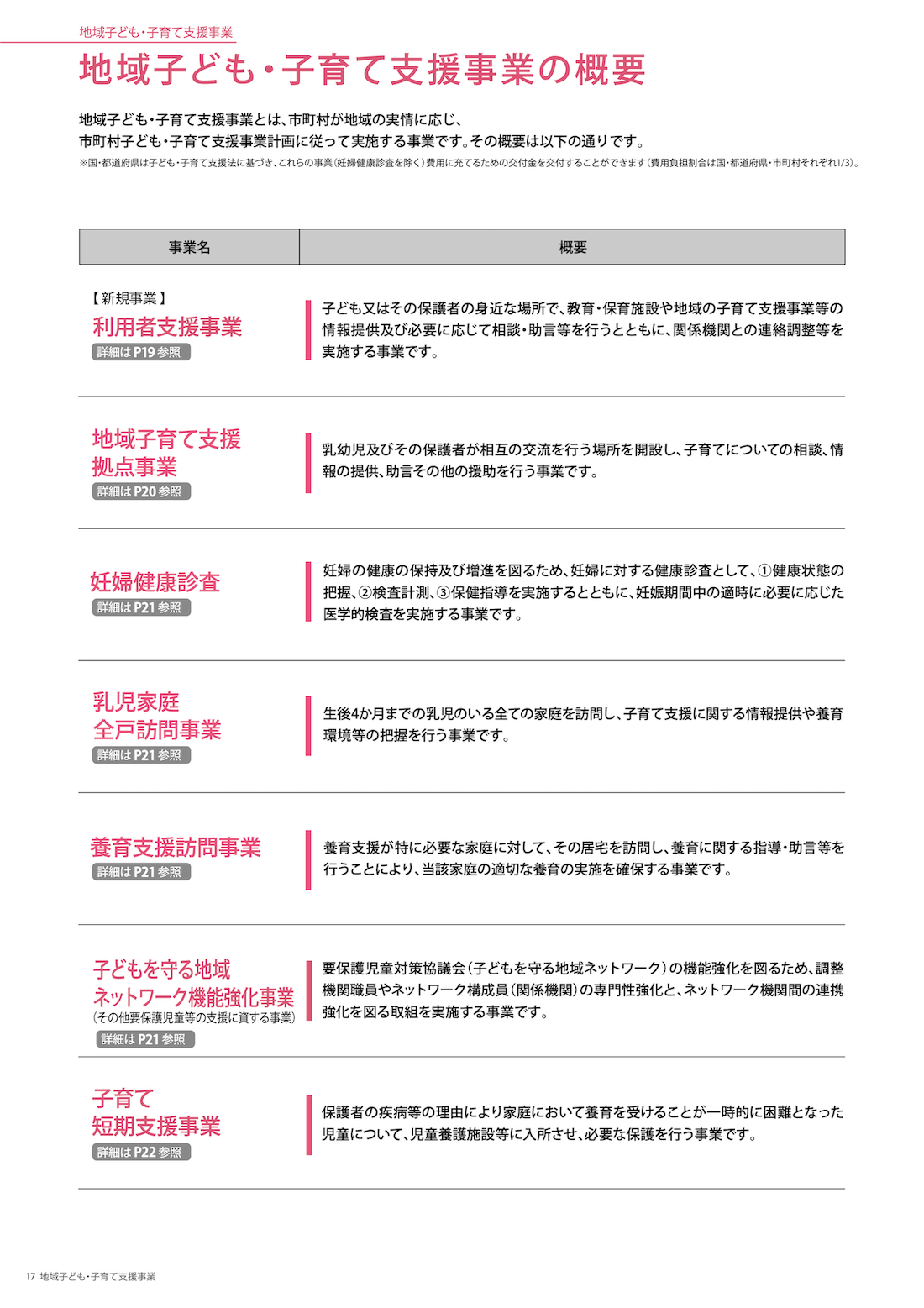

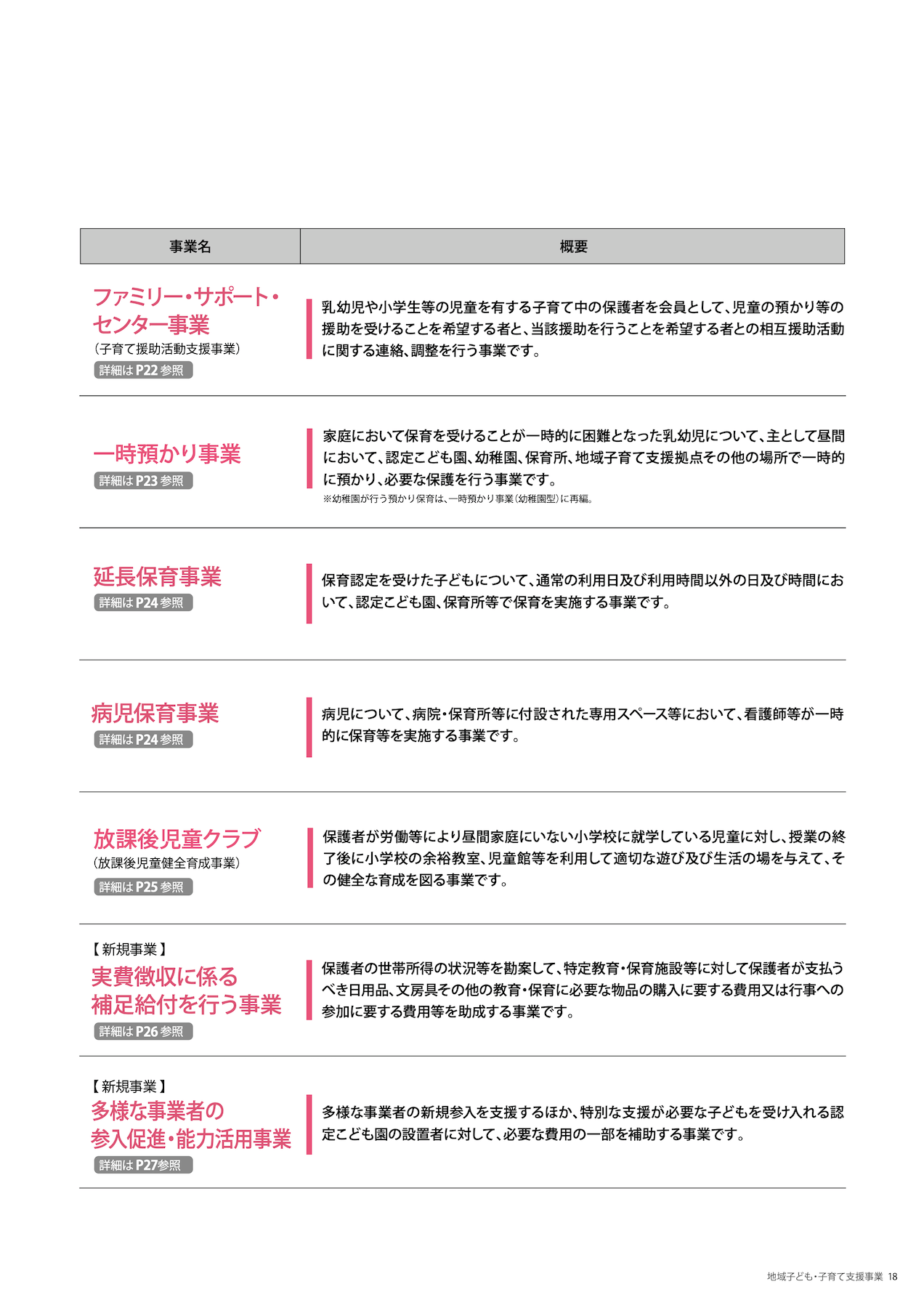

- ※地域子ども・子育て支援事業とは~現状は?・・・・・・通称13事業∔子どもを守るネットワーク機能強化事業

・76年ぶりの配置基準の改善 4・5歳児 30:1を25:1に。

認定こども園ではすでにチーム加算で加配実施済み。

・2024以降に問題になると言われてきた「 働き方改革と超過勤務の規制」

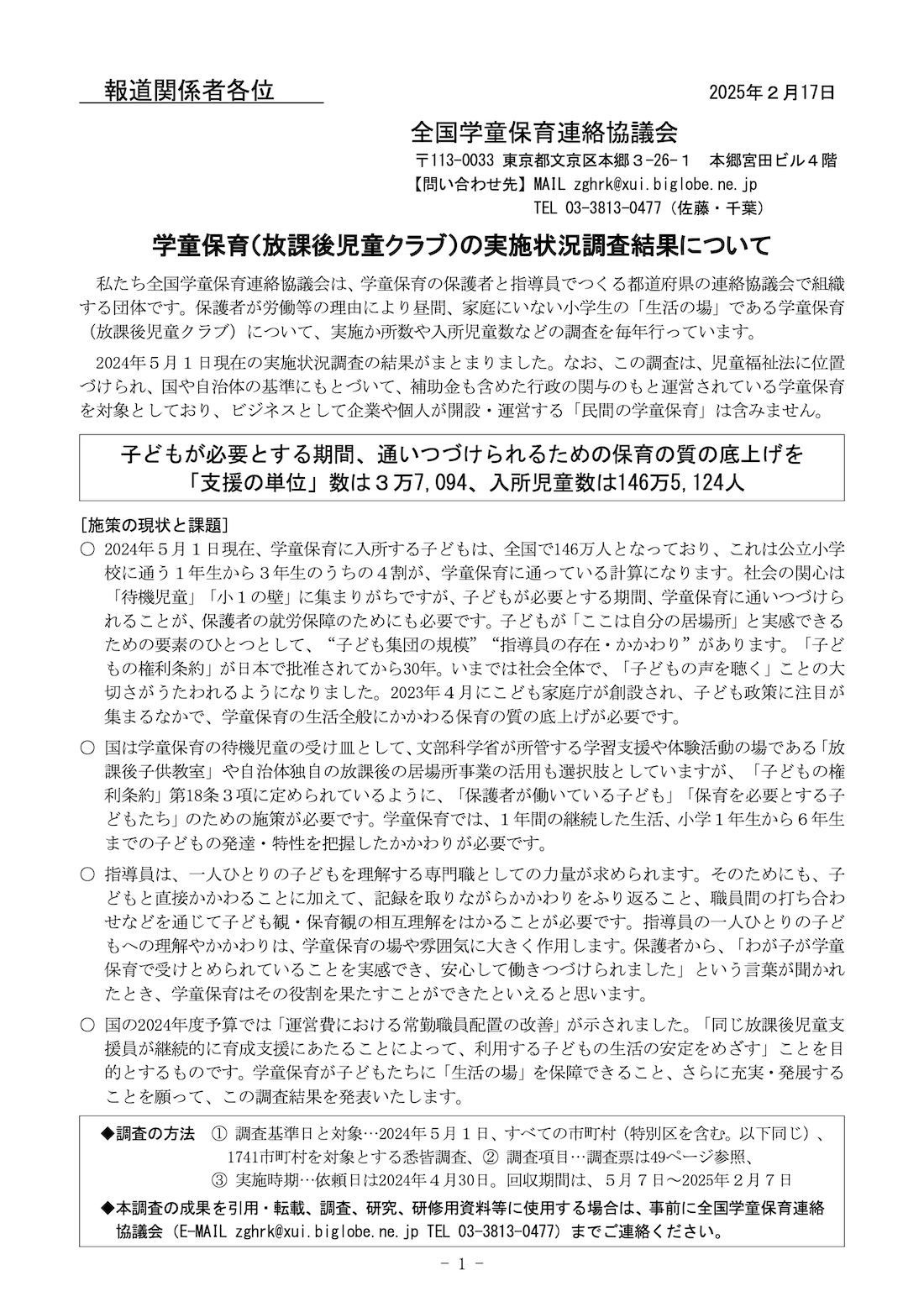

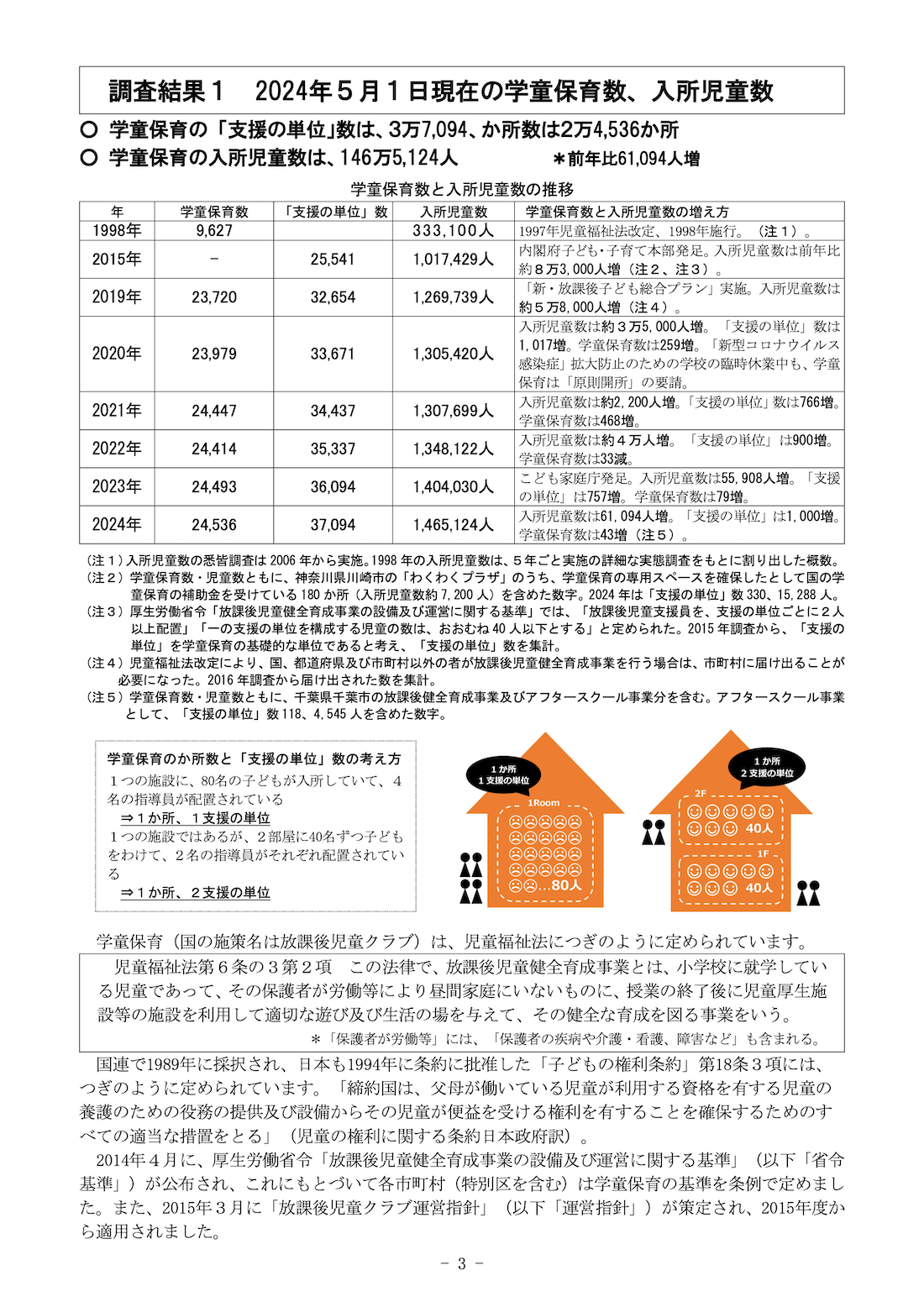

全国学童保育連絡協議会実施状況調査結果について

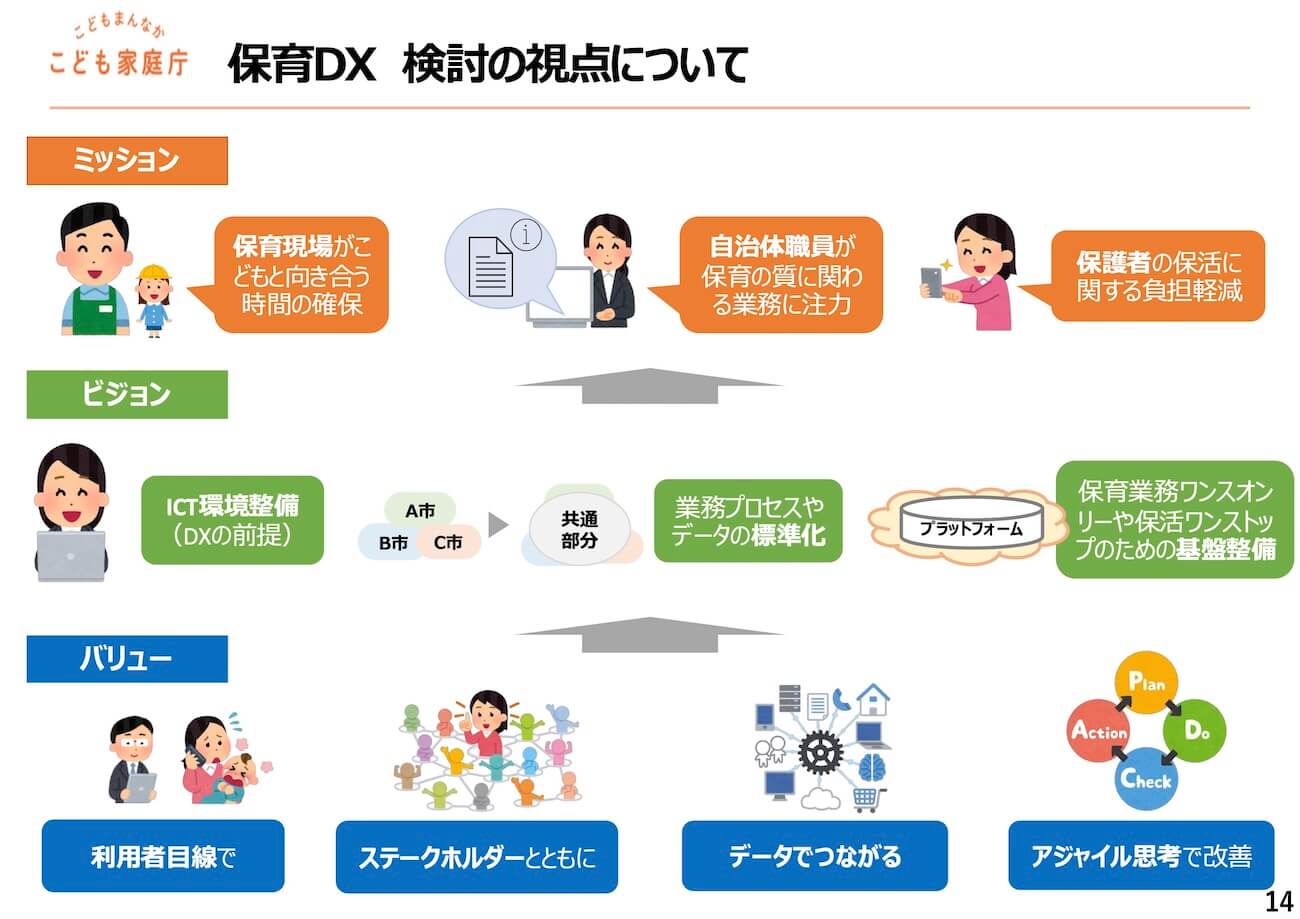

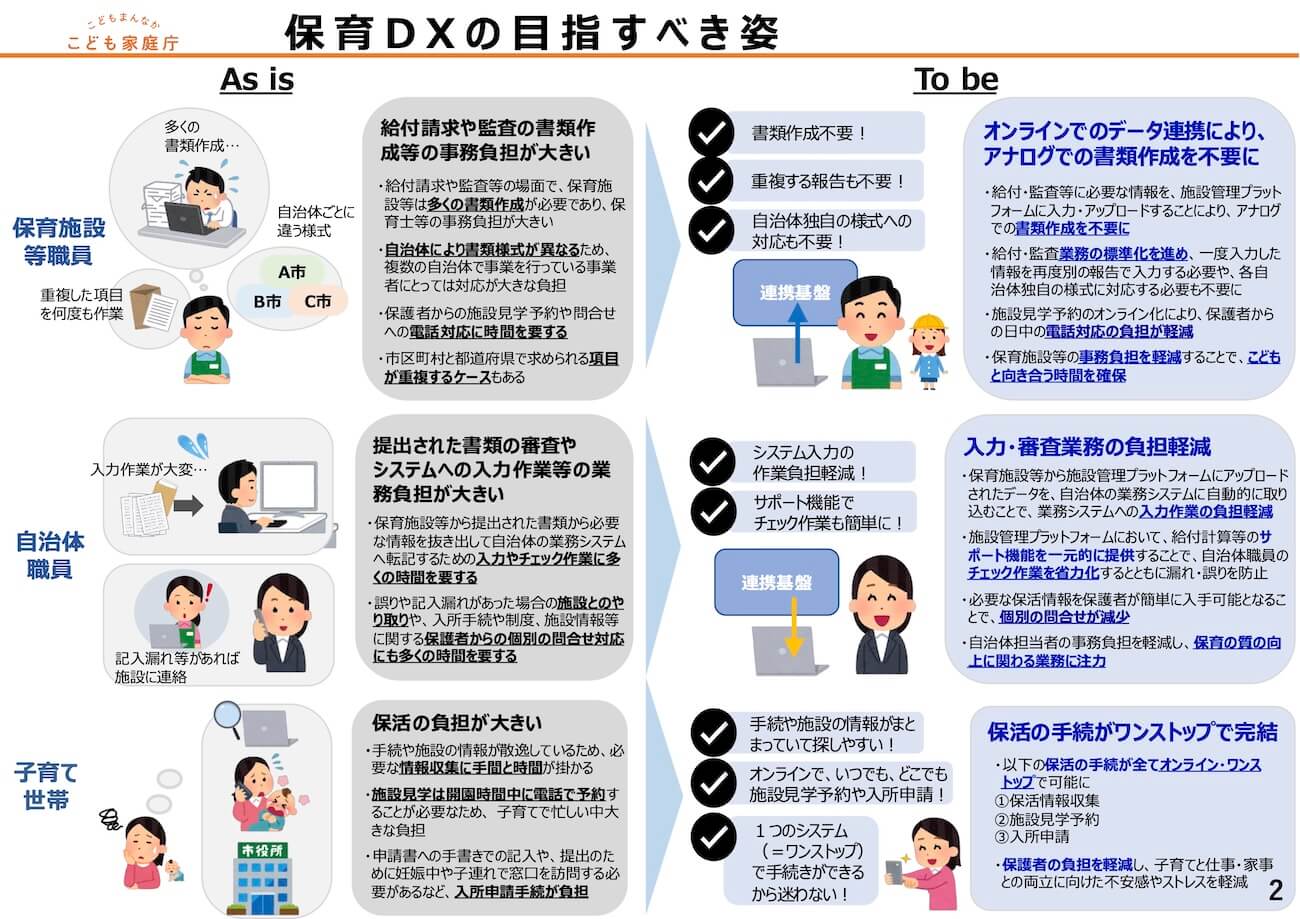

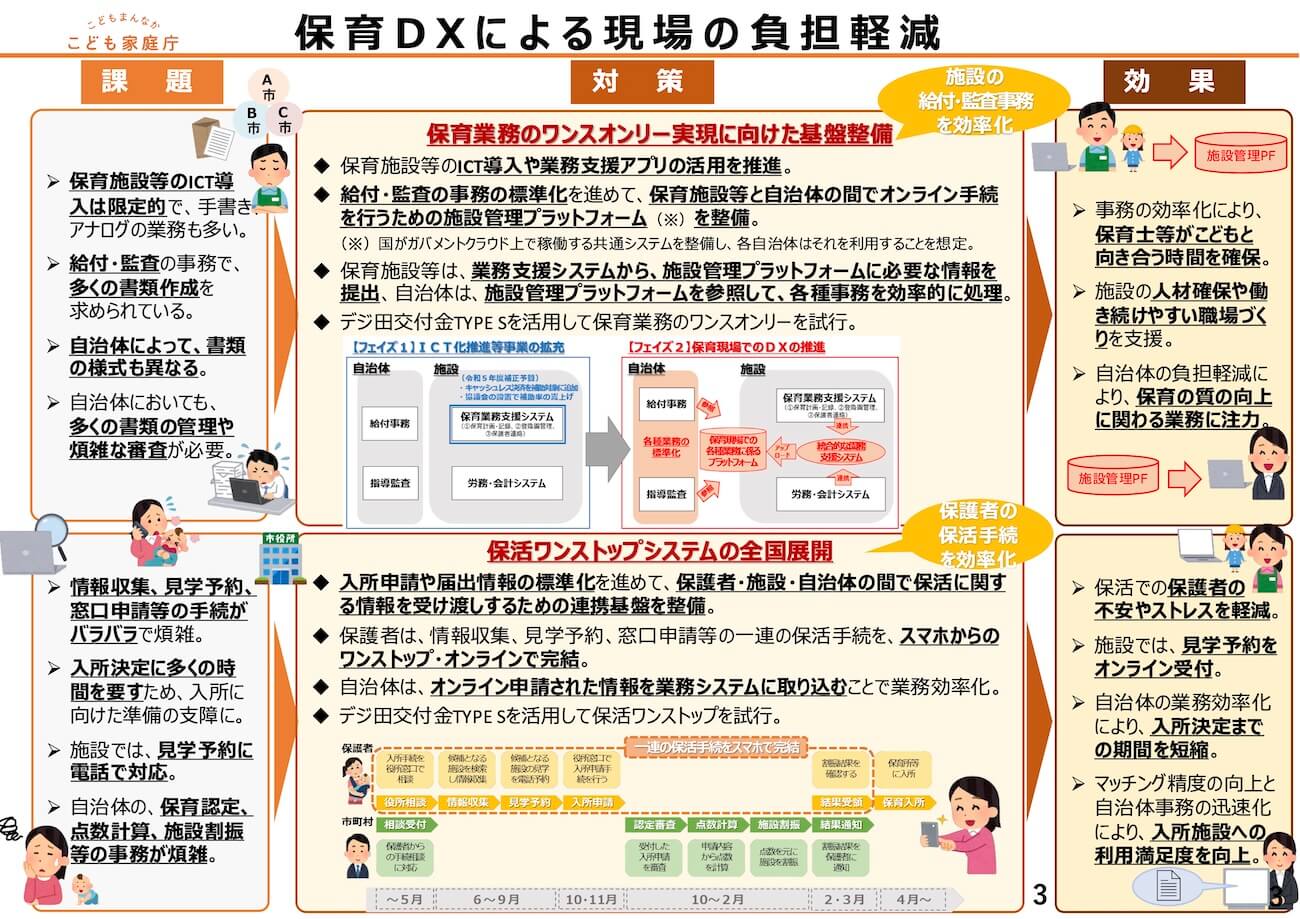

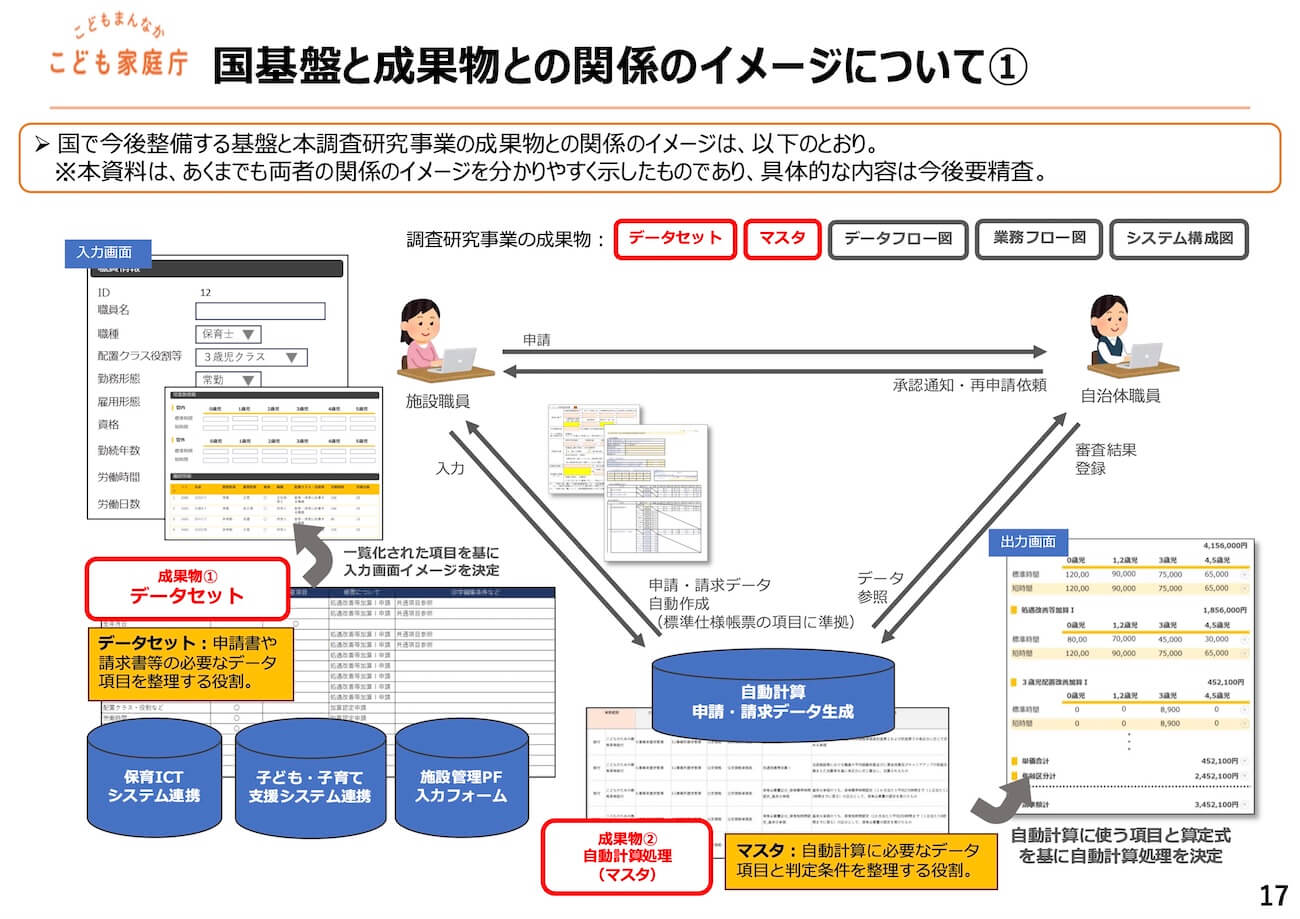

保育DX 検討の視点について

業務負担軽減のための保育DX導入による、負担軽減と全国統一のデータベース化が始まりました。

その他の対応すべき制度的課題

- 児童福祉の「安全計画」策定義務化/BCP業務継続計画は努力義務

- 日本版DBS保育士特定登録取消者管理システムの運用開始(性暴力等の行為)

- 地域限定保育士制度の全国展開開始(年2回の保育士試験)2026.4~

- 少子化対策の新たな財源「子ども・子育て支援金制度」の医療保険負担が始まる。

- 「従業員一人ひとりの心の健康を守る」ストレスチェックの義務化「労働安全衛生法及び作業環境策定法の一部を改正する法律」が2025.5月に成立。従業員が50人以下の職場でも2028年5月までに「義務化」されました。

山梨県における子育て支援施設の現実的課題

- 山梨における少子化・コロナの影響もあり出生数の激減による定員割れ続出

現在の卒園児は、コロナ前の入所で比較的人数が多い。しかしながら少子化や感染症などの影響か、新年度4月入所は激減 - 職員数に余剰があれば年度当初は赤字(施設負担)でも、途中入所は受入れられる。

離職を進めると、途中入所は、受け入れられない。 - 発達障害の児童が増加し、職員の不足感が常にある。特に現在の発達障害の原因は、養育障害が多い。

- 働き方改革によりノンコンタクトタイムや残業時間の激減による、職員不足。

職員の勤務時間は1週間に40時間だが、保育時間は1日12時間(延長1時間)、月から土曜日まで71時間の保育時間。どうやって、職員を配置すればよいのか。 - 幼稚園教諭、保育士の不足。募集しても、応募が来ない。職業紹介会社への依頼が、大きな経済的負担と保育の質の保障と離職等不安感が漂う。

- 特別保育は、ほぼ全額が人件費。年度越えの出納閉鎖精算は、経営を圧迫している。概算払いや四半期精算制度が必要。特別保育実施は、困難である。

以上、幼児教育・保育のおかれている現状と今後のあり方について、子育てや児童福祉に携わる方向けに資料でした。

和泉愛児園理事長 廣瀬集一